こんにちは、中学生のみなさん、そして保護者の皆様へ。

このブログでは、中学校で学ぶ理科の内容が、実は私たちの生活とどのように関わっているのかを、親子で一緒に楽しめる形でわかりやすく紹介していきます。

「なぜ電子レンジで温まるの?」「どうして春は天気が変わりやすいの?」

そんな日常の疑問が、実は理科の教科書にしっかり載っているんです。

合格屋マックスでは、単なる暗記ではなく、“習ったことを現実と結びつける力”を育てます。

「あれ? これって習ったやつだ!」と思える発見の連続が、理科をもっと身近で面白くしてくれます。

信頼と実績のある指導で、“わかる楽しさ”をお届けします。

植物は動けないけど、環境に適応する天才!~それって教科書で習ったやつだ!~

「植物ってただそこに生えてるだけでしょ?」と思っているあなた! 実は植物たちは動けない代わりに、驚くほど巧妙な方法で環境に適応し、生き延びているんです。まるでSF映画のような世界が、私たちの身の回りに広がっていることを知っていますか?

中学理科で習う 「光屈性」「重力屈性」 を復習しながら、「植物の化学的コミュニケーション」の驚くべき秘密を探ってみましょう! 「それって教科書で習ったやつだ!」 を今回は少し超えていきます。

1. 光に向かって伸びる「光屈性」🌱

ヒマワリ🌻が太陽の方向に向かって動くのを見たことがありますか? これは「光屈性」という現象です。

🔬 理科ポイント:オーキシンの働き

植物ホルモン「オーキシン」は、光が当たらない側に集まり、その部分の細胞を伸ばします。すると、茎が光の方向に曲がり、より効率よく光合成ができるようになります。

これって…教科書で習ったやつだ!

💡 実験:豆苗で光屈性を観察しよう!

✅ 準備するもの:豆苗(またはカイワレ大根)、箱、懐中電灯

✅ 方法:

- 豆苗を箱の中に置き、片側からだけ光を当てる。

- 数日後、植物が光の方向に曲がっていることを観察しよう!

2. 根はなぜ下に伸びる?「重力屈性」🌍

「種を逆さに植えたのに、ちゃんと根が下へ伸びた!」という経験はありませんか? これは「重力屈性」のおかげです。

🔬 理科ポイント:根冠(こんかん)の役割

根の先端にある 「根冠(こんかん)」 には、重力の方向を感知する特別な細胞があります。この細胞のおかげで、根は常に下へ、茎は上へ伸びるようになっています。

これも教科書で習ったやつだ!

💡 実験:種の向きを変えてみよう!

✅ 準備するもの:紙コップ、ティッシュ、水、豆(インゲン豆など)

✅ 方法:

- 湿らせたティッシュを紙コップに入れ、豆を横向きに置く。

- 数日観察し、根が下向きに、茎が上向きに伸びるか確認しよう!

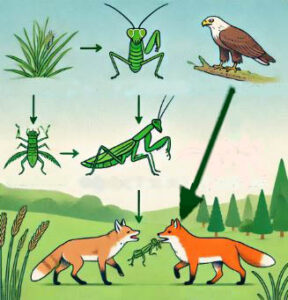

3. 植物同士が会話する!?化学物質を使ったコミュニケーション🗣️

「植物が話すわけないじゃん!」と思うかもしれません。でも、植物は 化学物質 を使って仲間と情報交換しているんです!

🌿 驚きの実例!アカシアの防衛システム

アカシアの木は、草食動物に食べられると 「警報物質」 を空気中に放出します。すると、周囲のアカシアも葉を苦くして食べられにくくするんです!

さらに、植物は 「菌類ネットワーク」 を通じて地下で栄養や情報をやり取りすることも分かっています。まるで植物版のインターネットですね!

家庭でできる!植物の観察チャレンジ🌱

「植物がこんなに動いてるなんて知らなかった…!」という人は、ぜひ身近な植物を観察してみましょう!

✅ 観察ポイント

- 光屈性 → 朝と夕方でヒマワリの向きを比べてみる!

- 重力屈性 → 横向きにした種がどう成長するか見てみる!

- 植物の防御反応 → ミントやラベンダーの香りが虫よけになる理由を調べる!

🌱 保護者の方へ📢 お子さんと一緒に楽しめる観察体験

植物の反応を観察することは、お子さんの 「気づく力」 を育む絶好の機会です!

🌿 おすすめの取り組み

✅ ベランダ菜園で日々の変化を記録する(トマトや豆苗がおすすめ!)

✅ 「なぜ?」を考えさせる(「どうしてこの方向に伸びたの?」と問いかける)

✅ スマホで写真を撮って、成長の変化を一緒にチェック!

「理科が苦手…」というお子さんも、実際に観察すると 「それって教科書で習ったやつだ!」 と発見につながり、興味が深まります!

🌟 まとめ:植物のすごさを発見しよう!

光や重力に反応する 「屈性」、化学物質を使った 「植物の会話」 など、動けない植物たちは驚くべき戦略を持っています。

教科書で習ったことは、こんなに実生活に役立つんです!

次に植物を観察するときは、「どんなふうに環境に適応しているのかな?」と考えてみてくださいね!

植物どうしが会話する1.jpg)

-1024x538.jpg)

自転車のスピードと運動エネルギーの秘密-min-300x158.jpg)