5年生の壁!「倍数と約数」を味方にして算数をスラスラに!

こんにちは。合格屋マックスです。

この「算数教室」ブログは、ご家庭でお子様に算数を教えるときに役立つ具体的なヒントをお届けするシリーズです。

大切にしているのは、

- 子どもが 「わかりやすい」 と感じられること

- 学んだことが 中学以降にもつながる「一生ものの力」 になること

保護者の方が「家庭での声かけ」や「ちょっとした工夫」として取り入れやすくなるよう、できるだけ親切で実用的な内容を心がけています。

さて今回は、小学5年生で多くのお子様がつまずく単元、「倍数と約数」 についてお話します。

「できると思ったのに…」保護者の“あるある”

- 分数の計算に入った途端、急にスピードが落ちる

- 文章問題に「公倍数」「公約数」が出てくると、手が止まる

- 「やってごらん」と言うと、ため息をついて鉛筆が進まない

こうした姿を見て、「大丈夫かしら…」と心配になる保護者の方も多いのではないでしょうか。

実はその原因の多くが、「倍数と約数」の理解不足 です。

なぜ「倍数と約数」でつまずくの?

「倍数と約数」は抽象的でイメージしにくい内容ですが、これをしっかり理解できるかどうかは大きな分かれ道です。

なぜなら、

- 分数の通分や約分

- 小6で学ぶ割合・比

- 中学数学での比例・方程式

これらすべての基礎が「倍数と約数」にあるからです。

つまり、今の理解が これからの算数・数学を支える土台 になります。

合格屋マックス流!「見える化」で理解を深める

私たちが大切にしているのは、数字を実際に“見える形”にすること。

例題① 最小公倍数

問題:6と10の最小公倍数を求めよ。

最初は、実際に数字を書き出して考えてみましょう!

- 6の倍数:6, 12, 18, 24, 30…

- 10の倍数:10, 20, 30, 40…

このように書き出すことで、6と10の共通の倍数(公倍数)が30, 60…と見つけることができ、最小公倍数が30であることが分かりま

並べて書くことで共通の倍数が目に見え、最小公倍数=30 がすぐに分かります。

👉 家庭でも「まず書き出してみよう」を習慣にしてください。

例題② 公約数

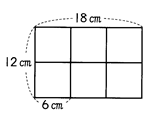

問題:縦12cm、横18cmの長方形を、同じ大きさの正方形で敷き詰めます。1辺の長さは?

図を使うことで理解がぐっと深まります。

- まず、長方形の中に正方形を敷き詰める様子をイメージしてみましょう。

- 正方形の1辺の長さは、長方形のたてと横の両方を割り切れる数である必要があります。

- つまり、12と18の公約数を求めればよいことが分かります。

- 12と18の公約数は、1, 2, 3, 6 です。

- したがって、1辺が1cm、2cm、3cm、6cmの正方形を敷き詰めることができます。

一番大きな正方形は、1辺が6cmなので、たてに2つ(12 ÷ 6 = 2)、横に3つ(18 ÷ 6 = 3)並びます。

よって、一番大きな正方形は 6枚 必要です。

👉 図を描いて整理すると、子どもも納得感がぐんと増します。

成功事例 ― 「対応表が習慣になって算数好きに!」

以前ある5年生の生徒は、分数の文章題になると「もう無理」と投げ出しがちでした。

しかし、倍数や約数を 必ず表に書いて整理する習慣 を徹底したところ、模試で算数の点数が急上昇!

「先生、書くとわかってきますね」と笑顔で話してくれました。

この経験で「書く習慣」が身につき、中学進学後も数学を得意科目にしています。

家庭でできるちょっとした工夫

- 「倍数や約数は、図にしてごらん」と声をかける

- 正解よりも「やってみた!」行動を褒める

- 問題に迷ったら「まず表に書き出そう」と促す

小さな声かけが、“考える力を伸ばすきっかけ” になります。

まとめ ― 「算数が苦手」から「面白い!」へ

「倍数と約数」は、計算力だけでなく、筋道を立てて考える力 を育てる大切な単元です。

合格屋マックスでは、

- 数字の「見える化」

- 図や対応表を使った整理法

- 自分で「なるほど!」と気づける指導

を大切にしています。

「うちの子も、算数の楽しさを知ってほしい」と願う保護者の方、ぜひご家庭でも今日から「表に書き出す」「図を描く」を試してみてください。

その小さな習慣が、きっとお子様の未来の自信につながります。

◆鶴ヶ谷教室 ☎252-0998

989-0824 宮城野区鶴ヶ谷4-3-1

◆幸 町 教室 ☎295-3303

983-0836 宮城野区幸町3-4-19

電話でのお問合せ AM10:30~PM22:30

算数教室小5_小数のわり算-1024x538.jpg)

算数教室小5単位量-300x200.jpg)

算数教室_小5_分数のたし算とひき算-min-300x158.png)

算数教室_小4_かわり方調べ-min-300x158.png)

算数教室_小4概数-min-300x158.jpg)