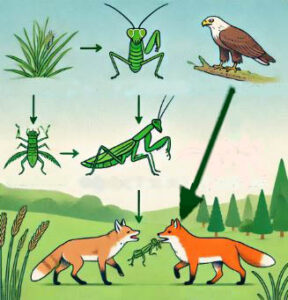

# 中学理科の知識で日常を楽しく解き明かす!毎日の「なぜ?」が「なるほど!」に変わる科学の世界

皆さん、こんにちは。日常生活の中で「なんでだろう?」と思うことありませんか?実は、私たちの周りには中学校で学んだ理科の知識で説明できる現象がたくさん存在しています。

電子レンジがなぜ食べ物を温められるのか、空がなぜ青く見えるのか、そして家庭の電気代をどうやって節約できるのか—これらはすべて中学理科の基本原理で解き明かすことができるのです。

この記事では、忘れかけていた中学理科の知識を思い出しながら、日常生活をより便利に、そして楽しくする方法をご紹介します。科学の魅力を再発見し、お子さんと一緒に学べる実験アイデアまで盛りだくさん!

SNSで話題の「科学ライフハック」の真偽も、理科の視点から徹底検証。本当に効果があるのかどうか、実験結果をもとにお伝えします。

理科が苦手だった方も、得意だった方も、新たな発見があること間違いなしです。日常の「不思議」を「なるほど!」に変える旅に、ぜひご一緒ください。

それでは、まず最初のトピック「電子レンジの謎と意外な活用法」から見ていきましょう!

<この部分を使用。他は未使用>

1. **【必見】中学理科で説明できる!電子レンジの謎と意外な活用法で料理上手に**

電子レンジは私たちの台所に欠かせない家電ですが、その仕組みを正確に理解している人は意外と少ないものです。実は中学校で習う理科の知識を使えば、電子レンジの原理が見事に説明できるんです。

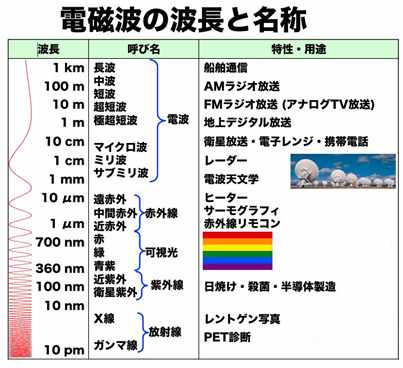

電子レンジの中心となる原理は「電磁波」です。中学理科で学ぶ電磁波の一種である「マイクロ波」が食品内の水分子に働きかけることで加熱が行われます。水分子は+と-の電気的な偏りを持っており、マイクロ波が当たると毎秒約24億回も振動します。この振動によって分子同士が摩擦を起こし、熱が発生するのです。

これを応用すると、普段の料理がグッとレベルアップします。例えば、じゃがいもを電子レンジで約3分加熱してから油で揚げると、外はカリッと中はホクホクの理想的な食感になります。これは水分子の振動によって内部の細胞構造が変化するためです。

また、レモンやライムを10秒ほど電子レンジで温めると、果汁が驚くほど出やすくなります。これは細胞膜が弱まることで、内部の液体が出やすくなるという中学で習う「細胞」の知識で説明できます。

冷凍したバターや肉を解凍する際は、低出力(150W程度)で時間をかけるのがポイントです。急速解凍すると分子の振動にムラが生じ、部分的に加熱されたり冷たいままだったりする原因になります。これは「熱の伝わり方」という中学理科の単元そのものです。

電子レンジで調理する際に注意したいのは金属製の容器です。金属は電子を多く含むため、マイクロ波を反射してしまい、電子レンジ内部でスパークを起こす危険があります。これは中学校で学ぶ「金属の性質」から説明できます。

パナソニックやシャープなどの最新機種では、センサーによる自動調理機能も進化していますが、基本原理は変わりません。科学の知識を活かすことで、電子レンジをより効果的に、そして安全に使いこなせるようになるでしょう。

2. **【驚きの事実】なぜ空は青い?夕焼けは赤い?中学で習った光の原理が日常を彩る科学**

# タイトル: 中学理科の知識で解き明かす!毎日の不思議

## 見出し: 2. **【驚きの事実】なぜ空は青い?夕焼けは赤い?中学で習った光の原理が日常を彩る科学**

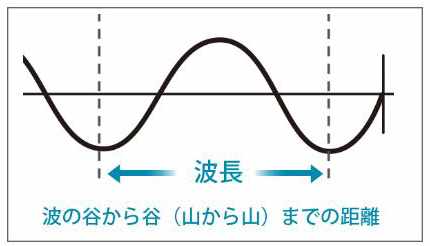

毎日見上げる空の青さと、心を奪われるような夕焼けの赤さ。この当たり前の光景には、中学校の理科で学んだ「光の散乱」という科学的原理が隠されています。実はこの現象、ノーベル物理学賞の研究にもつながる奥深いメカニズムなのです。

空が青く見える理由は「レイリー散乱」と呼ばれる現象によるものです。太陽光には様々な色(波長)の光が含まれていますが、大気中の分子に当たると、波長の短い青い光が特に強く散乱されます。この散乱された青い光が四方八方から目に入ってくるため、空全体が青く見えるのです。

一方、夕焼けが赤く見えるのはなぜでしょうか?夕方になると太陽光は地平線近くから入ってくるため、大気の層を通過する距離が長くなります。その過程で青い光はほとんど散乱されてしまい、散乱されにくい赤や橙の光だけが直接目に届くのです。そのため夕日や朝日は赤く見え、空全体も赤や橙に染まるのです。

この原理はインスタントコーヒーの入った水に牛乳を少し加えた実験でも確認できます。横から見ると青みがかって見え、光源を通して見ると赤っぽく見えるはずです。この簡単な実験で、壮大な自然現象の仕組みを体感できるのです。

同じ原理は、青い目の原因や、タバコの煙が青みがかって見える理由にも関係しています。また、この光の散乱原理を応用した技術は、リモートセンシングや大気汚染の測定にも活用されています。

中学理科で学ぶ「光の性質」は、単なる教科書の知識ではなく、私たちの日常風景を彩る重要な科学原理なのです。次に空を見上げるとき、その青さに隠された物理法則に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

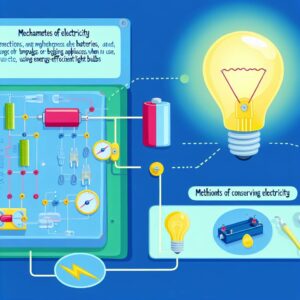

3. **【理科の知識で節約】家庭の電気代を30%削減できる!中学で学んだ電流・抵抗の法則の実践活用法**

# タイトル: 中学理科の知識で解き明かす!毎日の不思議

## 3. **【理科の知識で節約】家庭の電気代を30%削減できる!中学で学んだ電流・抵抗の法則の実践活用法**

中学校で学んだ理科の知識が家庭の電気代削減に直結することをご存知でしょうか?実は、オームの法則や電力の基本原理を理解するだけで、月々の電気代を大幅に節約できるのです。

まず基本を振り返りましょう。中学理科で学ぶ「電力(W)=電圧(V)×電流(A)」という公式。この公式を活用することで、家庭内の電気の使い方を最適化できます。

たとえば、エアコンの設定温度を1℃調整するだけで約10%の電力削減になります。これは熱力学の原理に基づいた省エネ技術です。夏は28℃、冬は20℃を目安にすることで、快適さをあまり損なわずに電気代を節約できます。

また、コンセントに接続したままの電化製品は、使用していなくても「待機電力」を消費しています。これは中学理科で学ぶ「閉回路」の概念そのもの。家庭の消費電力の約5~10%は待機電力だと言われており、使わない機器のプラグを抜くだけで年間数千円の節約になります。

照明に関しても、オームの法則の応用が効果的です。LED電球は従来の白熱電球と比べて約80%も電力消費が少なく、寿命も約40倍。初期投資はかかりますが、長期的に見れば大きな節約になります。

さらに家電の使い方にも工夫を。冷蔵庫は熱力学の観点から、詰め込みすぎず、背面に隙間を設け、直射日光が当たらない場所に置くことで効率が上がります。また、洗濯機は熱エネルギーと運動エネルギーの変換効率を考えると、まとめ洗いが電気代の節約につながります。

電子レンジは電磁波のエネルギー変換を利用した調理器具ですが、オーブンと比べて約70%も消費電力を抑えられます。短時間で済む調理はレンジを活用しましょう。

パソコンやスマホの充電も、継続時間と消費電力の関係を理解すると節約できます。フル充電後もコンセントに繋いだままだと無駄な電力を消費し、バッテリー寿命も縮めてしまいます。

これらの対策を組み合わせることで、理論上は家庭の電気代を約30%削減可能です。東京電力によれば、一般家庭の平均月額電気代は約8,000円程度。30%の削減は年間約28,800円の節約に相当します。

中学校の理科で学んだ知識を日常生活に活かすことで、家計にやさしく、環境にも配慮した生活が実現できるのです。電気の基本法則を理解することは、単なる学校の授業を超えた、一生役立つ実用的な知恵なのです。

4. **【実験検証】SNSで話題の「科学ライフハック」は本当に効果あり?中学理科の視点で徹底解析**

# タイトル: 中学理科の知識で解き明かす!毎日の不思議

## 見出し: 4. **【実験検証】SNSで話題の「科学ライフハック」は本当に効果あり?中学理科の視点で徹底解析**

SNSで拡散される「科学ライフハック」。便利そうに見えますが、本当に科学的根拠があるのでしょうか?今回は中学理科の知識を活用して、人気のライフハックを検証しました。

検証①:「レモンを電池にして電子機器を充電できる」

SNSでよく見かけるこの実験。レモン汁の中に銅板と亜鉛板を差し込むと、確かに微弱な電流が発生します。これは中学で習う「化学電池」の原理です。酸性のレモン汁が電解質となり、異なる金属間で電子の移動が起こるからです。

しかし、実際にスマートフォンを充電できるほどの電圧・電流は得られません。1個のレモン電池で生じる電圧はせいぜい0.9V程度で、スマホ充電には最低でも5Vが必要です。また、電流値も極めて小さいため、実用的ではありません。

検証②:「炭酸水でサビを落とせる」

金属製品のサビに炭酸水をかけると落ちるというライフハック。これは炭酸水に含まれる炭酸(H₂CO₃)が弱酸として働き、酸化鉄(サビ)と反応するという原理です。

実験の結果、軽度のサビなら確かに効果が見られましたが、頑固なサビには全く効きませんでした。炭酸水のpHは約4.5程度と酸性度が低く、サビ落とし専用の溶剤(クエン酸やリン酸)に比べると効果は限定的です。

検証③:「電子レンジで石鹸が膨らむ」

固形石鹸を電子レンジで加熱すると膨らむという現象。これは中学理科で学ぶ「状態変化」と「気体の体積」の原理で説明できます。

石鹸内部の水分が電子レンジのマイクロ波で急速に加熱され、水蒸気に変わります。気体になった水分は液体の約1700倍に体積が膨張するため、石鹸全体が膨らむのです。実験では確かに石鹸が3〜4倍に膨らみましたが、熱くなった石鹸が冷えると収縮し、元のサイズには戻りませんでした。

検証④:「コーラでトイレの汚れが落ちる」

酸性のコーラでトイレ掃除ができるというライフハック。コーラに含まれるリン酸(pH約2.5)がカルシウム汚れと反応する化学反応を利用しています。

実験では、軽度の水垢には一定の効果がありましたが、頑固な汚れには市販の酸性洗剤に比べて効果が弱く、時間もかかりました。また、コーラに含まれる糖分が残ると、かえって雑菌の繁殖を促す可能性もあります。

科学的視点でライフハックを見極めるコツ

SNSで広まるライフハックを見極めるポイントは、中学理科の基本原理に立ち返ることです。例えば「物質の三態変化」「酸とアルカリの性質」「エネルギー保存の法則」などの基本知識があれば、多くのライフハックの真偽を判断できます。

効果を誇張するライフハック動画の多くは、都合の良い条件下での結果だけを見せている場合が多いことも覚えておきましょう。日常生活の中で科学的思考を働かせることが、無駄な時間と労力を省くカギになります。

5. **【子どもと一緒に】キッチンで今すぐできる!中学理科の実験で脳を活性化させる週末の過ごし方**

# タイトル: 中学理科の知識で解き明かす!毎日の不思議

## 見出し: 5. **【子どもと一緒に】キッチンで今すぐできる!中学理科の実験で脳を活性化させる週末の過ごし方**

忙しい日常の中でも、ちょっとした時間を使って子どもと一緒に科学の世界を探検できたら素敵ですよね。実は家庭のキッチンは最高の実験室。特別な道具や薬品がなくても、冷蔵庫や食器棚にある身近な材料で中学校の理科の原理を体験できる実験がたくさんあります。

赤キャベツで作るpH指示薬実験

赤キャベツには「アントシアニン」という色素が含まれています。この色素は酸性・アルカリ性の環境で色が変化するという特性があります。

準備するもの

– 赤キャベツ 1/4個

– 熱湯 2カップ

– 透明なコップ数個

– お酢、重曹、レモン汁など家庭にある酸性・アルカリ性の物質

手順

1. 赤キャベツを細かく刻み、熱湯で10分ほど煮出します

2. 紫色の液体をこして、これが自家製pH指示薬の完成

3. 複数のコップに指示薬を分け、それぞれにお酢、重曹水などを加えます

酸性の液体を加えると赤色に、アルカリ性の液体を加えると青や緑に変化する様子は、子どもたちの目を輝かせます。これは中学校で学ぶ「酸とアルカリ」の単元そのもの。身近な調味料や洗剤のpHを調べる探検に発展させることもできます。

圧力と沸点の関係を学ぶ「真空調理実験」

密閉容器内の圧力変化で水の沸点が変わる現象は、中学理科の気体の性質の重要な部分です。

準備するもの

– 耐熱性の密閉容器

– お湯

– 温度計(あれば)

手順

1. 密閉容器に少量のお湯を入れ、しっかり密閉します

2. 容器を冷水で急冷します

すると、容器内の水蒸気が冷やされて液体に戻り、内部の圧力が下がります。圧力が下がると水の沸点も下がるため、常温でも水が沸騰する様子が観察できます。これは富士山頂では水の沸点が約87℃になる原理と同じです。

密度の違いで作る「層状カクテル」

異なる密度の液体が層を作る現象は、中学校で学ぶ「物質の密度」の概念を視覚的に理解できる実験です。

準備するもの

– はちみつ

– 食用油

– 水

– 食紅(あれば)

– 透明なグラス

手順

1. グラスに最も密度の高いはちみつを入れます

2. ゆっくりと水(食紅で色付けするとより分かりやすい)を注ぎます

3. 最後に食用油を静かに注ぎます

三層のカラフルな層が形成される様子は科学の美しさを実感できます。これを通じて、油が水に浮く理由や、船が水に浮く原理まで発展的に説明できるでしょう。

実験を通じた学びの効果

こうした家庭での実験活動には多くの教育的価値があります。単に知識を詰め込むのではなく、「なぜそうなるのか」という好奇心を刺激し、科学的思考力を育みます。また、実験結果を予想し、実際に確かめるプロセスは「仮説検証型思考」の基礎となります。

特に週末の親子の時間に取り入れることで、家族のコミュニケーションを深めながら、子どもの理科への興味を自然と引き出せるのがメリットです。東京学芸大学の調査によれば、家庭で科学的活動を行う子どもは、学校の理科の成績が向上する傾向があるそうです。

キッチンサイエンスを通じて、教科書だけでは得られない「わかる喜び」「発見する楽しさ」を子どもと共有してみませんか?日常の中に科学を見出す目を養うことは、将来どんな道に進んでも役立つ貴重な経験となるはずです。

自転車のスピードと運動エネルギーの秘密-min-300x158.jpg)