🧩相似と平行線の比の使い分け

👦ゆうと:「うわっ、この2つの問題、形は似てるのに解き方が違うんだね。どっちも線がいっぱいあるけど、どう見分けたらいいの?」

👧あかり:「いい質問だね! ポイントは、“どの線の長さを聞かれているか”なんだよ。」

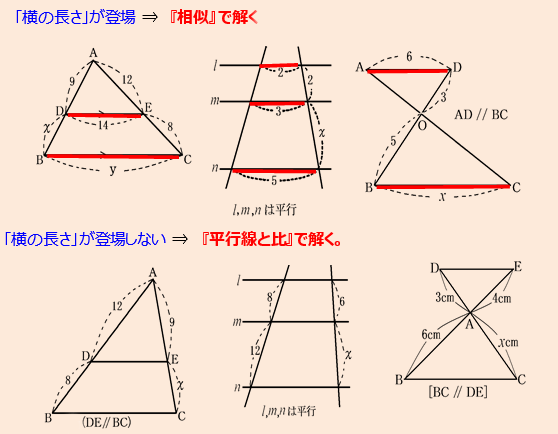

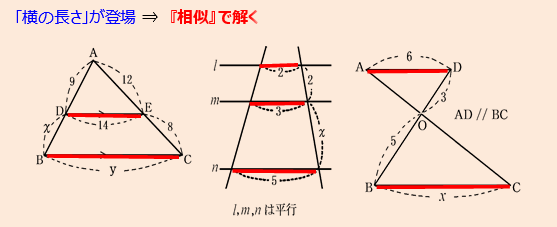

①「横の長さ」を聞かれたら ⇒ 『相似』で解く!

👧あかり:「図を見てみよう。どれも“横の線”の長さ(赤い線)を求める問題になってるよね。

こういうときは、“相似の三角形”を見つけて、その相似比を使って考えるんだ。」

👦ゆうと:「相似比って、上の三角形と下の三角形の比ってこと?」

👧あかり:「そう! しかもここが大事!

“相似”を使うときの比は、三角形どうしで比をとるから、

上の三角形の辺と下の三角形の辺を対応させて、

上の三角形の長さ:下の三角形の長さという形で比をとるんだよ。

だから、“下の三角形は三角形全体でとる”ことを忘れちゃダメ!」

👦ゆうと:「なるほど。途中の線までで止めちゃうと、全体の相似比にならないんだね。

上の段の左の図の場合だと、12:8じゃなくて、12:20にするってことだよね。」

👧あかり:「その通り! “横を聞かれたら、三角形の相似比”を意識してね。

比は12:20=3:5だから、3:5=14:y で、y=35cmだね。」

👦ゆうと:「OK!ばっちりだよ。」

👧あかり:「ちなみに、上の2つの図は見た目は違うけど、

縦の線を右や左に平行移動すると、実はどれも同じ構造なんだよ。」

👦ゆうと:「えっ? どういうこと?」

👧あかり:「例えば、真ん中の図の場合、左側の縦の線を右に2cm平行移動すると、左の図と同じ形になるでしょ。」

👦ゆうと:「あっ、なるほど!すごいね。

右に2cm平行移動すると、間の長さは上から0、1、3cmになるから、相似比は1:3になるわけだ。

だから、1:3=2:xで解けるね。」

👧あかり:「少し違うよ。“下の三角形は三角形全体でとる”ことを忘れちゃダメ!」

👦ゆうと:「あ~、そうか。じゃあ、1:3=2:(2+x) だね。だから x=4cm。」

👧あかり:「その通り!最後の右の図も同じ考え方だよ。」

👦ゆうと:「これは簡単だね。三角形の相似比は3:5だから、3:5=6:x で x=10cm!」

🟢先生コメント

👨🏫先生:「とてもいいね。上の3つの図は見た目が違っても、どれも“横の長さを求める相似の問題”なんだ。

つまり、“下の三角形は全体でとる”というルールさえまもれば、どんな形でも同じ方法で解けるぞ!」

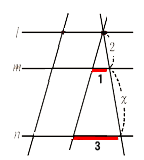

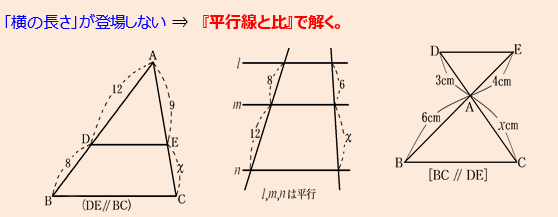

②「縦の長さ」を聞かれたら ⇒ 『平行線と比』で解く!

👦ゆうと:「じゃあ、下の段の図は“縦の長さ”を求める問題だね。」

👧あかり:「そうそう! このときは“平行線と比”を使うんだ。

ポイントは、右側の線の上対下=左側の線の上対下 という関係を使うこと!」

👦ゆうと:「えっ、三角形の相似じゃないの?」

👧あかり:「違うの。

平行線があると、縦の線分が同じ比で分けられるから、

三角形を作らなくても、上対下=上対下 という形で直接、比を立てられるんだよ。

これが“平行線と比”の考え方なんだ。」

👦ゆうと:「便利だね。相似のときは“上の三角形対下の三角形”、

平行線のときは“右の線の上対下=左の線の上対下”なんだね!」

👧あかり:「その通り!」

👦ゆうと:「じゃあやってみるね。

左の図は 12:8=9:x → x=6cm。

真ん中は 8:12=6:x → x=9cm。

右は 3:6=4:x → x=8cm。どう、全部あってる?」

👧あかり:「右だけ違うよ。

“上対下=上対下”っていうのは、1本の線の中での上対下のこと。

途中で曲がったり交わったりしても、同じ縦の線を上から下まで追いかけるんだよ。」

👦ゆうと:「なるほど。じゃあ 3:x=4:6 だね。だから x=4.5cm!」

👧あかり:「正解!

“縦の長さを聞かれたら平行線と比、横の長さを聞かれたら相似比”。

この区別ができると、似た形の図でもスッと判断できるようになるよ。」

💡まとめ

👨🏫先生:「同じような図に見えても、どの長さを聞かれているかで解き方が変わるんだ。

- 横の長さ → 三角形どうしで比をとる『相似』

- 縦の長さ → 平行線の間で上対下をとる『平行線と比』

見た目で迷ったら、“聞かれている線が横か縦か”をまずチェック!

“横=相似”、“縦=平行線と比”――この判断ができればもう完璧だ!」

👦ゆうと:「うん、これなら迷わず選べそう!」

🎯先生から「ここだけは絶対押さえろ!」

👨🏫「みんな、ここが今日の一番大事なポイントだよ。

“相似”と“平行線と比”は、どっちも『比』を使うけど、比のとり方がまったく違うんだ。

この違いが分かれば、どっちを使うかで迷わなくなるぞ!」

① 横の長さを聞かれたら → 『相似』で解く!

👨🏫「“横の線”の長さを求めるときは、三角形どうしが相似になるところを使って考える。

このときの比は、上の三角形:下の三角形 のように、

“三角形全体の辺どうし”で比をとるんだぞ。」

👨🏫「ここを間違える子が多い!

途中の線だけで比をとると、全体の相似比がズレてしまう。

だから“下の三角形は上から下まで、全部の長さでとる”ことを忘れないように!」

👨🏫:「見た目が違っても、上の段の3つの図は実は同じ構造なんだ。

たとえば縦の線を右や左に平行移動してみると、

“重なり方”が違うだけで、同じ相似の関係になっている。

つまり、どの図も考え方はまったく同じ! だから、

“横を聞かれたら相似”と判断すれば全部片づくぞ。」

🟨② 縦の長さを聞かれたら → 『平行線と比』で解く!

👨🏫:「“縦の線”を求めるときは、“平行線の間の比”を使うんだ。

ここでは、右の線の上対下=左の線の上対下 という関係が成り立つ。

つまり、三角形を作らなくても、縦の線だけで比を立てられるってわけだ。」

👨🏫先生:「そしてこれも、“下の段の3つの図”は見た目が違っても、全部同じ構造なんだ。

縦の線を左右に平行移動すると、形は変わっても比の関係はまったく同じになる。

つまり、“縦を聞かれたら平行線と比”というルールで、どの図も同じように解けるんだ!」

💡まとめ

| 聞かれている長さ | 使う考え方 | 比のとり方 |

|---|---|---|

| 横の長さ | 相似の三角形 | 上の三角形の辺 : 下の三角形の辺(全体でとる) |

| 縦の長さ | 平行線と比 | 右の線の上対下 = 左の線の上対下 |

👨🏫:「つまり、“見た目が違っても同じ構造”ということを見抜くのがコツ!

横なら『相似比』、縦なら『平行線と比』。

聞かれている線が“横”か“縦”かで、どちらを使うか瞬時に判断できるようにしよう!」

🟨練習問題 「平行線と比」か「相似比」か。どっちを使う。

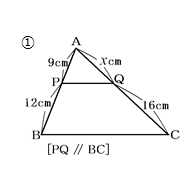

① 図のxを求めなさい。

👦ゆうと:「xは縦にあるから、「平行線と比」を使うよ。使い方は、右側の上:下=左側の上:下。

だから、 9:12=x:16で

x=12cm。」

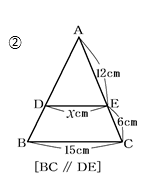

② 図のxを求めなさい。

👦ゆうと:「xは横にあるから、「相似比」を使うよ。上の三角形と下の三角形の相似比だから、

12:12+6で、カンタンにすると2:3。

下の三角形だから、6だけじゃなくて、12+6にすることを忘れちゃだめだよ。

2:3=x:15 だから、 x=10cm。」

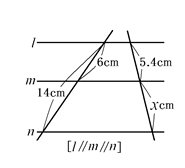

③ 図のxを求めなさい。

👦ゆうと:「これは、xが縦にあるから、「平行線と比」を使う。

左側の上:下は6:8だからカンタンにして、3:4。

だから、右側の上:下=左側の上:下は、3:4=5.4:x

x=7.2cm。」

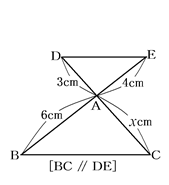

④ 図のxを求めなさい。

👦ゆうと:「これもxが縦にあるから、「平行線と比」だね。

DCは3:xで、EBは4:6だから、3:x=4:6

これを解いて、x=4.5cm。

2本の線が交わっていても、1本の線の上:下ともう1本の線の上:下を比べる点に注意してやれば大丈夫だよ。」