中3数学|放物線と直線を座標で整理!図形を数字でとらえる二次関数の考え方(座標で考える第3弾)

放物線×直線の交点・等積変形・中点を“数字で見える化”。ストーリーでスッと腑に落ちる入試頻出テーマを攻略!

🎬 ゆうと&あかりのストーリー解説

放物線と直線の出会いで生まれる三角形のナゾを解け!(座標で考える第3弾)

🧩 問題設定

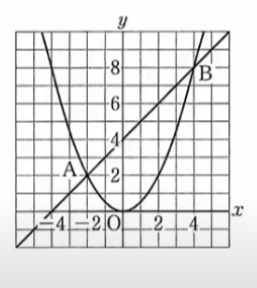

放物線 \( y = ax^2 \) と直線 \( y = x + 4 \) が交わってできる図形を考える。

この2つの交点をそれぞれ \( A \)、\( B \) とし、原点を \( O(0,0) \) とする。

以下の3つの問いに答えよう。

1️⃣ 放物線の係数 a の値を求めよ。

2️⃣ 点 P が放物線上を A から B まで動くとき、

三角形 △AOB と △APB の面積が等しくなる点 P の座標を求めよ。

3️⃣ 原点 O を通り、三角形 △AOB の面積を2等分する直線の式を求めよ。

👦 ゆうと:

「また三角形の面積?しかも放物線と直線が関係してるって…もう混乱しそうなんだけど。」

👧 あかり:

「大丈夫! 放物線と直線が作る三角形の座標で整理して考えれば大丈夫!」

① 放物線の形を決めよう!

👦 ゆうと:「放物線は \( y = ax^2 \)、直線は \( y = x + 4 \) か。\( a \) がわからないね。」

👧 あかり:「でも、グラフを見れば交点 \( B(4,8) \) がわかる。

この点は放物線の上にあるから、代入して \( a \) を求めよう!」

\( a \times 4^2 =8 \)

\( 16a = 8 \Rightarrow a = \frac{1}{2} \)

👦 ゆうと:「\( a = \frac{1}{2} \)!つまり、放物線の式は \( y = \frac{1}{2}x^2 \) だね。」

👧 あかり:「その通り!上に開くゆるやかな放物線になったね。」

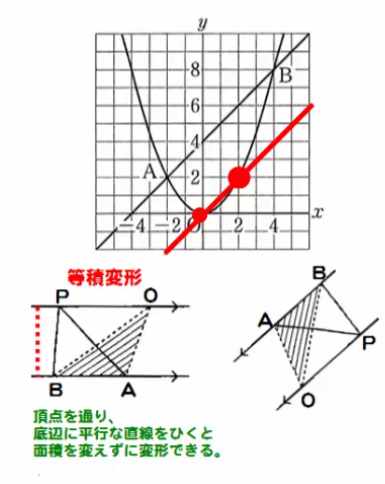

② 面積が同じになる点Pを見つけよう!(等積変形の発想)

👦 ゆうと:「“△AOBと△APBの面積が等しい”って書いてあるけど…

どうやってそんな点Pを見つけるの?」

👧 あかり:「まず気づいてほしいのはね、どっちの三角形にもAとBが入ってること。」

👦 ゆうと:「あ、ほんとだ!じゃあ、底辺ABは共通なんだね。」

👧 あかり:「そう。つまり、△AOBから△APBに変わるってことは、

底辺ABはそのままで、点Oだけが動いて点Pになったって考えられるんだよ。

ここで“面積が等しい”ということは、高さが変わっていないということになるの。」

👦 ゆうと:「底辺が同じで高さが同じなら、確かに面積は同じだね!」

👧 あかり:「そこで出てくるのが“等積変形(とうせきへんけい)”。

これは、“底辺を固定して、もう1つの頂点を底辺に平行な線の上で動かすと、

三角形の面積は変わらない”という考え方なの。」

👦 ゆうと:「つまり、Oを通ってABに平行な線を引いて、Oがその線の上を動けば、

どこに動かしても面積は同じになるんだね!」

👧 あかり:「そう!そして今回の条件に“Pは放物線の上にある”と書いてある。

つまり、“放物線”と“ABに平行でOを通る直線”の交点を求めればいいの!」

👦 ゆうと:「ということは、まずOを通ってABに平行な線をだす。

ABの式が \( y = x + 4 \) だから、傾きは 1。

O を通って傾きが 1 の線は → \( y = x \)。」

👧 あかり:「よし、放物線 \( y = \frac{1}{2}x^2 \) と連立してみよう!」

\( \frac{1}{2}x^2 = x \)

両辺を2倍して移行すると、\( x^2 – 2x = 0 \Rightarrow x(x – 2) = 0 \)👦 ゆうと:「\( x = 0 \) と \( x = 2 \) が出た。

\( x = 0 \) は O だから、もう1つの点が \( P(2, 2) \) だね!」

👧 あかり:「その通り!

つまり、放物線の上でABに平行な線と交わる点P(2,2)。

そこが、△AOBと△APBの面積が等しくなる点なんだよ。」

👦 ゆうと:「“等積変形”って、動かしても面積が同じ!ってことなんだね。

なんか、図形が生きてるみたいだ!」

👧 あかり:「うん、“形を動かして考える”のが数学の面白さなんだよ。」

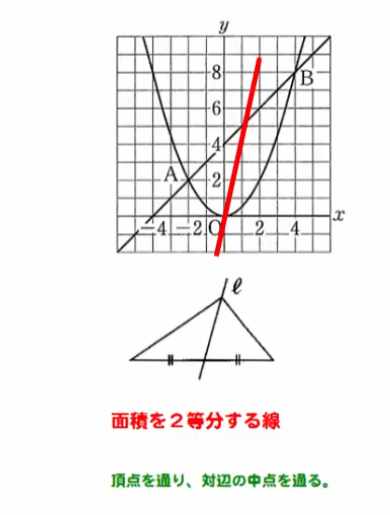

③ 面積を2等分する直線を求めよう!

👦 ゆうと:「最後は、△AOB の面積を 2 等分する直線を求めるんだね。

これも“動かす”発想でいけるの?」

👧 あかり:「うん。三角形の面積を 2 等分する直線は、“対辺の中点を通る”のが基本だよ。

どうしてかというと、三角形の頂点を通る線が対辺の中点を通ると、2 つの三角形はどちらも

底辺の長さが同じで、高さも共通になるから、面積が等しくなるの。」

👦 ゆうと:「なるほど! 底辺が同じで高さが同じなら、面積も同じになるってことか!」

👧 あかり:「そういうこと! じゃあ、△AOB の対辺 AB の中点を求めてみよう。」

👦 ゆうと:「A と B の座標は、A\( (-2, 2) \)、B\( (4, 8) \) だね。」

👧 あかり:「うん。中点というのは“真ん中の点”。真ん中ってことは、2つの点のちょうど平均になるんだ。

だから、x 座標どうしを足して 2 で割る、y 座標どうしを足して 2 で割るんだよ。」

👦 ゆうと:「平均ってことか! じゃあ、計算してみよう。」

👧 あかり:「中点の座標は、

\( M\left( \frac{-2 + 4}{2}, \frac{2 + 8}{2} \right) = (1, 5) \) になるよ。」

👦 ゆうと:「ふむふむ、確かにどっちも“真ん中”って感じだね!」

👧 あかり:「次に、この中点 M と原点 O を通る直線を求めよう。」

👦 ゆうと:「原点 \( O(0, 0) \) と中点 \( M(1, 5) \) を通る直線の傾きは、\( \frac{5 – 0}{1 – 0} = 5 \)。

だから、直線の式は \( y = 5x \) だね!」

👦 ゆうと:「これで完成! 三角形をちょうど 2 つに分ける線の式は \( y = 5x \)!」

👧 あかり:「完璧! “中点を通る”っていう発想と、“真ん中=平均”の考え方は、図形問題の超基本テクニックなんだよ。」

👧 あかり:「次に、この中点 M と原点 O を通る直線を求めよう。」

👦 ゆうと:「原点 \( O(0, 0) \) と中点 \( M(1, 5) \) を通る直線の傾きは、\( \frac{5 – 0}{1 – 0} = 5 \)。

だから、直線の式は \( y = 5x \) だね!」

👦 ゆうと:「これで完成! 三角形をちょうど 2 つに分ける線の式は \( y = 5x \)!」

👧 あかり:「完璧! “中点を通る”っていう発想と、“真ん中=平均”の考え方は、図形問題の超基本テクニックなんだよ。」

💡 あかりのまとめ

👧 あかり:「今回のポイントをまとめるね!」

1️⃣ 面積が等しいときは、“等積変形”を使う!

底辺を固定して、もう1つの頂点を平行に動かしても面積は同じ。

2️⃣ 面積を2等分する直線は、“対辺の中点を通る線”。

👦 ゆうと:「見た目の図形を座標を使って考えると、かなり簡単に見えてくるね!」

🎯 放物線×図形の考え方Q&A(ゆうと&あかりの会話)

- Q1. どうして放物線と直線の交点を見つけるの?

-

👦 ゆうと:「グラフを描かなくても、なんとなく形はイメージできるけど、どうして“交点”を求めるの?」

👧 あかり:「交点って、“2つの線が同じ高さでぶつかる場所”のことだよ。

だから、y の値が同じときの x を求めることで、線と線のつながりを数字で考えられるんだ。

交点を求めるのは、“図形を数字の世界に変える第一歩”なんだよ!」💡 ポイント:交点を求める=グラフを数字で考える準備!

- Q2. どうして等積変形を使うと面積がすぐ出せるの?

-

👦 ゆうと:「さっきの等積変形ってすごいけど、どうして形を動かしても面積が変わらないの?」

👧 あかり:「いい質問! 等積変形は、“底辺を動かさずに、もう一つの点を底辺に平行に動かす”って考え方なんだ。

底辺と高さが同じなら、三角形の面積も同じ。だから動かしても面積は変わらないんだよ。」💡 ポイント:底辺と高さが同じ=面積は同じ。これが等積変形の基本!

- Q3. 中点を求めるとき、どうして2で割るの?

-

👦 ゆうと:「中点を出すとき、いつも“足して2で割る”ってやるけど、なんで2で割るの?」

👧 あかり:「中点は“真ん中の点”。真ん中っていうのは“平均”なんだよ。

たとえば、2人の身長が150cmと170cmだったら、その真ん中は(150+170)÷2=160でしょ?

だから座標も同じで、xどうし、yどうしを足して2で割れば真ん中=中点になるの。」💡 ポイント:中点=2つの数の平均。足して2で割るだけ!

- Q4. 面積を2等分する線が“中点を通る”ってどういうこと?

-

👦 ゆうと:「“面積を2等分する線は中点を通る”って言うけど、なんで?」

👧 あかり:「三角形を2つに分けたいとき、頂点から対辺の“ちょうど真ん中”を通る線を引けば、

2つの三角形の底辺が同じ長さで、高さも共通になるから、面積がピッタリ半分になるんだ。

これが“中点を通る”っていう意味だよ。」💡 ポイント:頂点から対辺の真ん中を通れば、2つの面積は自動的に半分!

- Q5. 図形の問題で迷ったとき、どこから考えればいいの?

-

👦 ゆうと:「問題が難しいと、どこから手をつけていいかわかんなくなるんだよね…。」

👧 あかり:「まずは、すべての点の座標を調べること。これは絶対。

次は、“動かないもの”と“動くもの”を分けて考えるといいよ。

たとえば、原点や軸は動かない。放物線の形や点Pみたいに動くものは、その上で関係を作る。

“どれが固定で、どれが動くか”を整理すれば、混乱しないで考えられるんだ。」💡 ポイント:まず“動かないもの”を見つける!そこが考える出発点。

🧑🏫ここだけは絶対に押さえろ!

🎯 ① 交点を求めるとは、“高さ(y)が同じ場所”を探すこと!

放物線と直線が交わるということは、「2つの線の高さ(yの値)」が同じということ。

だから、2つの式を連立して y をそろえる。

👉 グラフを見なくても、式だけで交点を求められるようになる!

🎯 ② “等積変形”は、底辺を固定して点を平行に動かすだけ!

三角形の面積は「底辺 × 高さ ÷ 2」。

底辺の長さと高さが同じなら、形を動かしても面積は変わらない。

👉 底辺を動かさずに、もう一つの頂点を底辺に平行にスライドさせると、

新しい三角形も面積が同じ=“等積変形”!

🎯 ③ 中点は“2つの数の平均”で求める!

中点は「ちょうど真ん中の点」。

だから、x同士・y同士をそれぞれ足して2で割るだけ。

🎯 ④ 面積を2等分する直線は、“頂点から対辺の中点を通る線”!

中点を通ることで、2つの三角形が底辺も高さも同じになり、

面積がピッタリ半分になる。

👉 つまり、「頂点から対辺の真ん中へ」線を引けば、自然と2等分になる!

🎯 ⑤ 図形の問題で迷ったら、まず“座標を整理”!

最初にすべての点の座標を調べて、

「動かないもの(軸・原点)」と「動くもの(放物線上の点)」を分けよう。

👉 座標を出して整理すれば、図形も“数字の関係”として考えられる!

✨ 先生のまとめ

放物線と直線の問題は、“形を座標で考える力”を育てる最高の練習。

式で交点を求める → 図形で関係をつかむ → 等積変形で発想を広げる。

一歩ずつ整理していけば、どんな問題も「見える化」できるようになるよ。

“形を座標で考える力”

確認問題 差がつく問題

① 交点を求める基本

放物線 \( y = x^2 \) と直線 \( y = -2x + 15 \) の交点の座標を求めなさい。

解説

交点では、2つのグラフの \( y \) の値が同じになります。

したがって、次のように式を連立します。

\( x^2 = -2x + 15 \)

すべての項を左辺に移行して整理します。

\( x^2 + 2x – 15 = 0 \)

この二次方程式を因数分解します。

\( (x + 5)(x – 3) = 0 \)

したがって、\( x = -5, \, 3 \)

それぞれを直線 \( y = -2x + 15 \) に代入して、\( y \) を求めます。

\( x = -5 \Rightarrow y = -2(-5) + 15 = 25 \)

\( x = 3 \Rightarrow y = -2(3) + 15 = 9 \)

答え: 交点は

\( A(-5, 25) \)、\( B(3, 9) \)

まとめポイント

・交点を求める=2つのグラフの \( y \) が同じ場所を探すこと。

・連立して \( y \) を消すことで、\( x \) の値が出る。

② 放物線と直線でできる三角形の面積

放物線 \( y = -x^2 \) と直線 \( y = 2x – 15 \) の交点を \(A, B\) とし、原点を \( O(0,0) \) とする。

三角形 \( \triangle AOB \) の面積を求めなさい。

【解説】

1. 交点の座標を求める

連立して、

\( -x^2 = 2x – 15 \ \Rightarrow\ x^2 + 2x – 15 = 0 \ \Rightarrow\ (x+5)(x-3)=0 \)

\( x=-5,\,3 \)。 それぞれ代入すると、

\( A(-5,\,-25),\ \ B(3,\,-9) \)。

2. 面積の求め方(y軸で左右に分けて考える)

直線 \( y = 2x – 15 \) の y切片は \( R(0, -15) \)。

したがって、原点から R までの長さ \( OR = 15 \) が底辺になります。

次に高さを考えます。

三角形の高さは「点がy軸からどれだけ離れているか(横の長さ)」です。

つまり、点Aと点Bのx座標が高さになります。

点Aのx座標は -5 なので、y軸からの長さは 5。

点Bのx座標は 3 なので、y軸からの長さは 3。

左側の三角形 \( \triangle AOR \) の高さは 5、

右側の三角形 \( \triangle BOR \) の高さは 3 です。

それぞれの面積を求めると、

左側:\( \displaystyle \frac{1}{2} \times 15 \times 5 = \frac{75}{2} \)

右側:\( \displaystyle \frac{1}{2} \times 15 \times 3 = \frac{45}{2} \)

2つを合わせると、

\( \displaystyle \frac{75}{2} + \frac{45}{2} = \frac{120}{2} = 60 \)

答え: \( \triangle AOB \) の面積は 60。

③ 放物線と直線でできる三角形の面積(等積変形)

放物線 \( y = 2x^2 \) と一次関数 \( y = 4x + 16 \) の交点を \( A, B \) とし、直線の \(y\) 切片を \( R(0,16) \) とする。三角形 \( \triangle ABR \) の面積を求めなさい。

【解説】

【下準備】交点の座標

二つの関数を連立して、交点を求める。

\( 2x^2 = 4x + 16 \ \Rightarrow\ 2x^2 – 4x – 16 = 0 \ \Rightarrow\ x^2 – 2x – 8 = 0 \)

\( (x-4)(x+2)=0 \Rightarrow x=4,\,-2 \)

それぞれ代入すると、

\( A(-2,\,8),\quad B(4,\,32) \)

【解説】等積変形で一気に面積を出す

等積変形の考え方:

「底辺を固定して、もう一つの頂点を底辺に平行な線上で動かすと面積は変わらない」。

ここでは、底辺を \( OR \)(長さ \(16\) )に固定して考える。

点 \( A(-2,8) \) を通る y軸に平行な線を下ろして \(x\) 軸との交点を \( T(-2,0) \) とし、

点 \( B(4,32) \) を通る y軸に平行な線を下ろして \(x\) 軸との交点を \( S(4,0) \) とする。

このとき、三角形 \( \triangle ABR \) は、等積変形で三角形 \( \triangle TSR \) に移せる(底辺 \(OR\) を固定し、頂点を平行に移動)。

よって、

底辺 \( TS = 4 – (-2) = 6 \)、高さ \( OR = 16 \)。

\[

\text{面積}(\triangle ABR)

= \text{面積}(\triangle TSR)

= \frac{1}{2}\times TS \times OR

= \frac{1}{2}\times 6 \times 16

= 48

\]

④ 面積を2等分する直線

放物線 \( y = \frac{1}{2}x^2 \) と直線 \( y = x + 4 \) の交点を \( A, B \) とし、原点を \( O(0, 0) \) とする。

三角形 \( \triangle AOB \) の面積を2等分する、原点を通る直線の式を求めなさい。

解説

1. 交点を求める

交点では \( y \) が等しいので、連立する。

\( \displaystyle \frac{1}{2}x^2 = x + 4 \ \Rightarrow\ x^2 = 2x + 8 \ \Rightarrow\ x^2 – 2x – 8 = 0 \)

因数分解:\( (x – 4)(x + 2) = 0 \Rightarrow x = 4,\ -2 \)

それぞれを直線 \( y = x + 4 \) に代入:

\( x=4 \Rightarrow y=8 \)、\( x=-2 \Rightarrow y=2 \)

よって、\( A(-2,\,2),\ B(4,\,8) \)。

2. 面積2等分の基本事実

三角形の面積を2等分する、頂点 \( O \) を通る直線は、対辺 \( AB \) の中点を通る。

(理由)頂点から対辺の中点を通る線で分けた2つの三角形は、

底辺が同じ長さ・高さが共通になるため、面積が等しくなる。

3. 中点を求める

\( A(-2,2),\ B(4,8) \) の中点 \( M \) は、

\( \displaystyle M\left(\frac{-2+4}{2},\ \frac{2+8}{2}\right) = (1,\ 5) \)。

4. 原点と中点を通る直線の式

原点 \( O(0,0) \) と \( M(1,5) \) を通る直線の傾きは、\( \displaystyle \frac{5-0}{1-0} = 5 \)。

よって、直線の式は \( \displaystyle y = 5x \)。

答え: \( \boxed{y = 5x} \)