🌟中3数学 相似の見つけ方&決定のコツ|相似決定の図で完全攻略!

👦ゆうと:「ねぇあかり、相似の問題って“対応する辺”を間違えると一気にわからなくなるんだよね。」

👧あかり:「わかる〜! 角が等しいとか、辺の比とかはまだいいけど、

“どの辺とどの辺が対応してるか”って、けっこう迷うよね。」

👦ゆうと:「だって図の向きも違うし、どっちが大きいかもバラバラだし…。」

👧あかり:「そう! でもね、“相似決定の図”が書けるようになると、

対応する辺や角がスッと見つけられるようになるんだよ。

しかも、この図が書けるってことは、もう証明も書けるってこと!

だから、この“相似決定の図”の書き方――つまり使い方をマスターしちゃえば、

相似の問題は一気に楽になるよ!」

👦ゆうと:「なるほど…! 対応の見つけ方がカギなんだね!」

👧あかり:「うん。今日はそのやり方を、マックスメソッドでいっしょに整理してみよう!」

① 二組の角がそれぞれ等しい

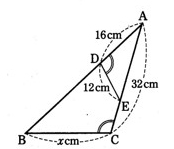

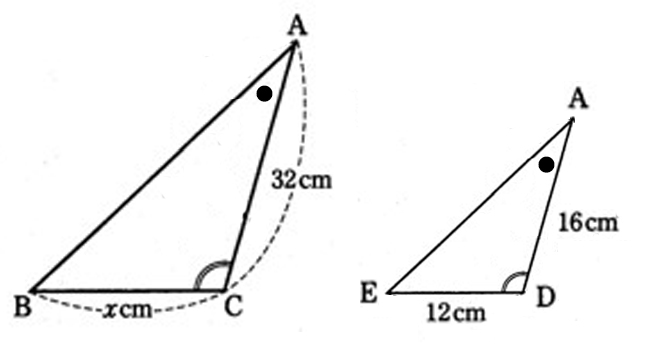

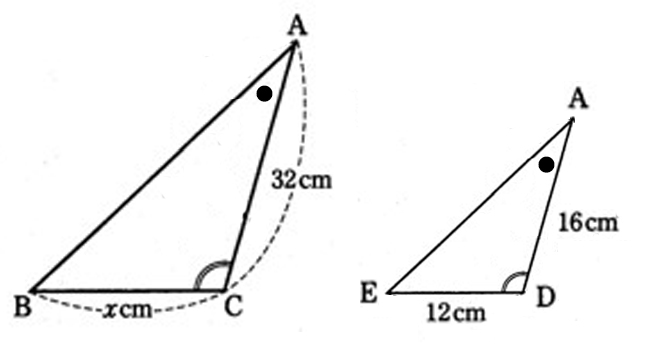

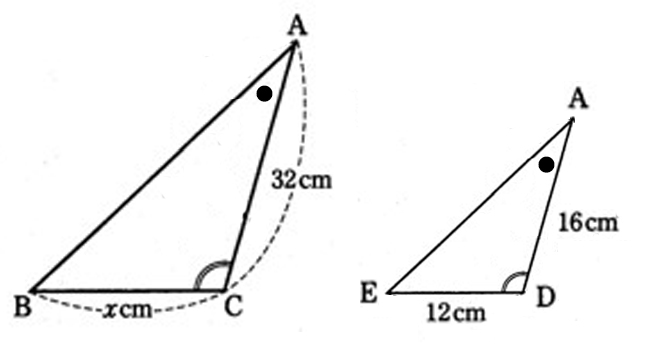

手順(図を見ながら同じ順でやってみよう)

🔹1)大きい方の三角形を描く。

👧あかり:「まず△ABCを写して、わかっている角に印をつけよう。」

🔹2)比較する小さい三角形も、向きをそろえて小さく描く。

👦ゆうと:「向きをそろえるって、どういうこと?」

👧あかり:「大きい△ABCと同じ向きで三角形を描くんだよ。

この時は、まだ小さい三角形の記号は入れちゃだめ。それを決めるために図を描いていることを忘れないで。」

🔹3)共通や仮定の角に印を入れる

👧あかり:「次に、“どの角が等しいのか”を図で確かめよう。

今回の条件は、∠ACB=∠ADE って書いてあるね。

だから、この2つの角に“仮定”の印をつけよう。」

👧あかり:「印をつけると、どの角が対応しているかが一目でわかるよね。

このとき、小さい三角形では右下の角がDだってことも自然に決まるんだよ。」

👦ゆうと:「なるほど! 角に印を入れるだけで、対応の位置まで分かるんだね。」

👧あかり:「そう。さらにもう1つ! Aの角は大きい三角形と小さい三角形で共通だから、“共通”の印も入れるよ。

これで、小さい三角形の上の角がAだって決まった。

残った角は自動的にEになるね。」

👧あかり:「こうやって“仮定”と“共通”の印を入れると、

どの角がどこに対応しているかが自然に浮かび上がるんだ。

そして、2つの角がそれぞれ等しいってことが、図を見ただけでハッキリ分かるようになるよ。」

🔹4)これで“相似決定の図”が完成!

👧あかり:「ここまでで、印をつけた角の位置が決まったね。

Aは共通、右下の角がD、残りの角がE。

つまり、小さい△ADEと大きい△ACBでは、

二組の角がそれぞれ等しいことがわかったよ。」

👦ゆうと:「ってことは、これで相似って言えるんだね?」

👧あかり:「そう! 二組の角がそれぞれ等しいから、

△ACB∽△ADE になるんだ。

これが“相似決定の図”のすごいところ!

図を描いて印を入れるだけで、

相似になる理由が目で見て分かるようになるんだよ。」

🔹5)対応順で比を書いて、x(BCの長さ)を求めよう!

👧あかり:「相似が分かったら、対応する辺を確認しよう。

大きい三角形のACと小さい三角形のADが対応しているから、

AC:AD=32:16=2:1になるね。」

👦ゆうと:「だから、BC:EDも2:1だから、x:12=2:1ってことか。」

👧あかり:「そう! だから、x=24cm。

相似の比を使えば、長さもスッキリ求められるね!」

🔹6)“相似決定の図”を見ながら証明を書く

👧あかり:「最後に、この“相似決定の図”をもとにして、証明を書いてみよう。

図が描けていれば、証明も自然に書けるんだよ。」

証明

△ACBと△ADE において、

∠ACB=∠ADE(仮定)

∠CAB=∠DAE(共通)

よって、二組の角がそれぞれ等しいので、

△ACB∽△ADE。

👦ゆうと:「なるほど。相似決定の図を描いた順番で、そのまま証明が書けるんだね!」

👧あかり:「そう! “図が描ける=証明が書ける” っていうのは、こういうことなんだよ。」

💡まとめコメント

👧あかり:「相似決定の図をマスターすれば、角の対応・辺の比・相似の理由、そして証明まで、

すべて“ひとつの流れ”で整理できるようになるよ。

これで相似の問題は、もう迷わないね!」

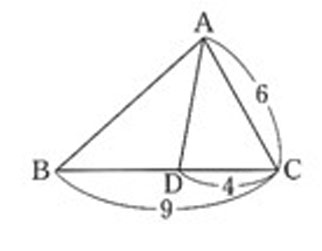

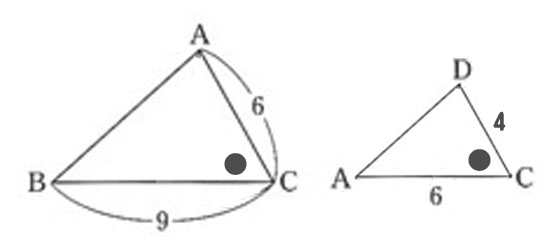

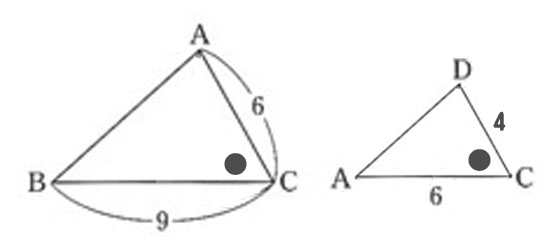

② 二組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい

手順(図を見ながら、同じ順でやってみよう)

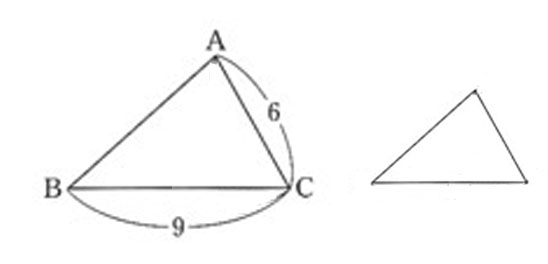

🔹1)大きい方の三角形を描く

👧あかり:「まず△ABCを描いて、わかっている長さと角の情報を入れよう。

ここでは、辺BC=9cm、AC=6cm、∠Aがわかっているね。」

👦ゆうと:「OK! じゃあ次は小さい方の三角形を描けばいいんだね。」

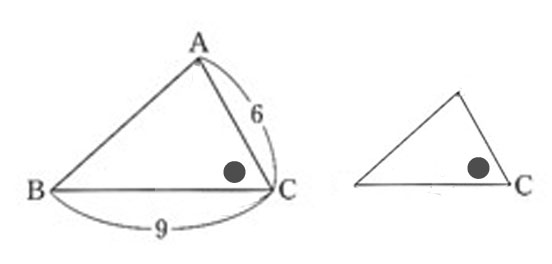

🔹2)比較する小さい三角形も、向きをそろえて描く

👧あかり:「そうそう。大きい△ABCと同じ向きで小さい△ADEを描こう。

向きをそろえると、対応が分かりやすくなるよ。

まだ記号(AやEなど)は入れずに、位置関係を見ながら形を決めるのがポイント!」

👦ゆうと:「なるほど。まず形を合わせて、それから頂点を決めていくんだね。」

🔹3)共通や仮定の角に印を入れる

👧あかり:「次に、“どの角が等しいのか”を確かめよう。

今回の条件は“その間の角が等しい”だから、∠Cが共通だね。

ここに“共通”の印を入れておこう。」

👦ゆうと:「共通の角があるから、そこをはさんだ2本の辺を比べるんだね。」

👧あかり:「そのとおり! 角Cから出ている2本の辺に注目するよ。」

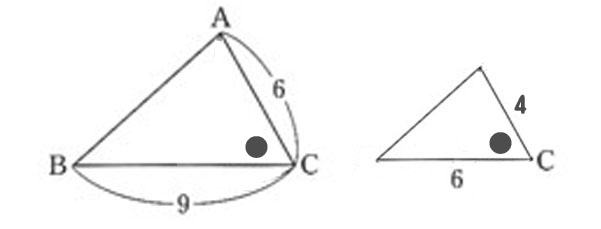

🔹4)辺の比を確かめる

👧あかり:「角Cから出る2本の線に注目してみよう。

大きい三角形△ABCでは、角Cから出ているのはCBとCA。

CBのほうが長いね。」

👦ゆうと:「うん、BCのほうが長くて、CAはちょっと短いね。」

👧あかり:「小さい三角形でも、角Cから出ているのはCAとCD。

同じように、CAのほうが長いね。

だから、大きい三角形で“長い方の辺”に対応するのは、小さい三角形でも“長い方の辺”。

つまり、大きい三角形のBの位置に、小さい三角形ではAが対応することがわかるんだ。」

👦ゆうと:「なるほど。長いほうの辺どうしを対応させれば、頂点の位置も自然に決まるんだね!」

👧あかり:「そう。これで、対応する角と辺の位置が決まったから、あとは比を確かめよう。」

👧あかり:「長辺どうしは BC:AC=9:6=3:2。

短辺どうしは AC:DC=6:4=3:2。

2辺の比が3:2でそろっているね!」

👦ゆうと:「ってことは、“二組の辺の比が等しい”ってことになるね。

しかも、その間の角Cで共通だから、相似が言えそう!」

👧あかり:「その通り! 二組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しいとき、

2つの三角形は相似になるんだよ。」

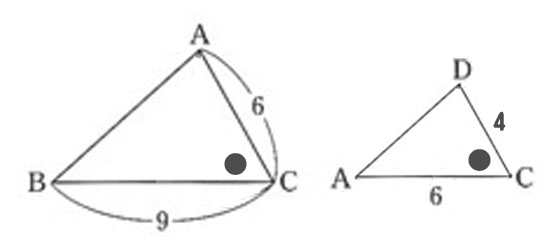

🔹5)これで“相似決定の図”が完成!

👧あかり:「ここまでで、“相似決定の図”ができたね。

角Cが共通で、そこから出る2本の辺の比が等しいから、

△ABC∽△DAC と言えるんだよ。」

👦ゆうと:「ほんとだ! 図を描いて印を入れるだけで、相似の理由が目で見てわかるね。」

🔹6)“相似決定の図”を見ながら証明を書く

👧あかり:「最後に、この“相似決定の図”をもとにして、証明を書いてみよう。

図が描けていれば、証明も自然に書けるよ。」

証明

△ABC と △DAC において、

∠ACB=∠DCA(共通) … ①

BC:AC=9:6=3:2 … ②

AC:DC=6:4=3:2 … ③

①、②、③より、

二組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しいので、

△ABC∽△DAC

👦ゆうと:「なるほど。角を共通にして、その角から出る2本の辺の比が同じなら、相似って言えるんだね。」

👧あかり:「そう! “角の位置を合わせて、その角から出る2本の辺を比べる”ことがポイントだよ。

これがわかると、相似の問題は一気に楽になるよ!」

💡まとめコメント

👧あかり:「どちらの型でも大事なのは、“向きをそろえて描くこと”!

向きをそろえると、角や辺の対応が自然に見えてくるんだ。」

👦ゆうと:「対応がはっきりすれば、比もスッキリ整理できるね。

印をつけて“相似決定の図”を描くと、2つの三角形の形が同じ理由が目で見てわかる!」

👧あかり:「そう! 図を描いて対応を“見える化”すれば、

相似の証明もスラスラ書けるようになるよ。」

🎯先生から:ここだけは絶対に押さえろ!

① “相似決定の図”を描ける=相似が理解できている!

図を描くことで、「どの角が対応しているのか」「どの辺を比べるのか」が一目でわかるようになる。

描けるようになるということは、もう証明の流れを自分でつかめているということ!

② “向きをそろえる”ことを忘れない!

大きい三角形と小さい三角形を同じ向きで描くと、対応の順番や角の位置が自然に決まる。

これができると、後のミスがぐっと減るぞ!

③ “印をつける”=“対応を決める”と思え!

仮定や共通の角に印を入れるたびに、頂点の位置関係が自動的に見えてくる。

印は「見える証拠」だから、ためらわずに入れていこう!

④ “相似決定の図”を書く力が、証明力につながる!

ただ図を写すだけじゃなく、自分の力で「相似決定の図」を描けるようになることが本当のゴール。

描きながら、何が共通で、どの辺が対応しているのかを“整理する技術”を身につけよう。

この図が描ければ、証明も自然に書けるようになる!

⑤ “図が描ける=証明が書ける”

相似決定の図を描くと、証明の流れそのものが見えてくる。

順番通りに印をつけて、理由を書くだけでOK。

難しいと感じたら、まず図を描くことから始めよう!

💬ひとことアドバイス:

👨🏫先生:「“相似決定の図”は、相似の問題を解く“地図”みたいなもの。

図を描いて対応を整理してみよう。

正しく描けた瞬間に、もう答えは見えてるぞ!」

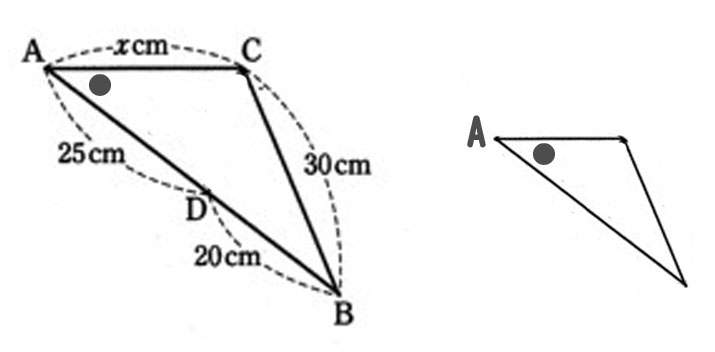

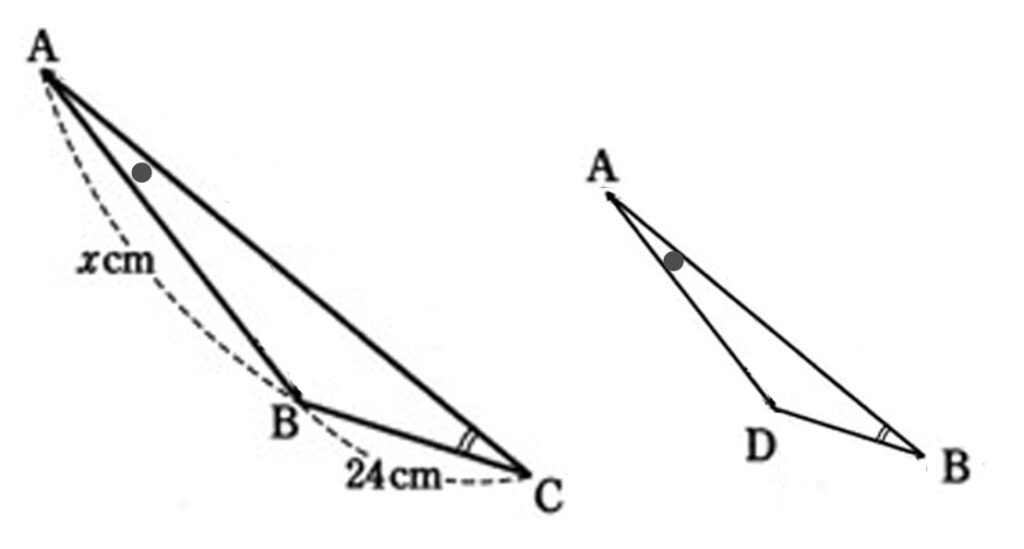

🎯相似の証明 確認問題

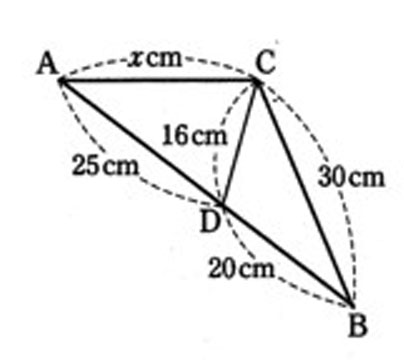

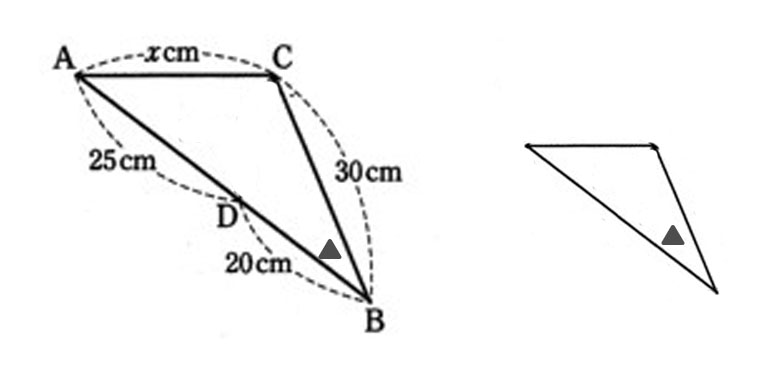

【問題1】

相似決定の図を描いて、証明して、ACの長さを求めよ。

△ABCをサッと写して、長さや角度の情報を入れておこう。

小さい三角形を書く。△ACDを考える。 角Aは共通。

小さい三角形で角Aから出る辺は25cmとxcm。どちらが長いか決められない。

⇒ △ACDではうまくいかない。 失敗。 別な三角形で考えよう。△CDBにして見よう。

角Bが共通。

小さい三角形で角Bから出る辺は20cmと30cm。今度は決められる。

角Bから30cm先は角C、角Bから20cm先は角D。

対応する辺はAB:CB=45:30=3:2

CB:DB=30:20=3:2で、二組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しいから、

△ABC∽△CBD

AC:CDも3:2だから、x:16=3:2

x=24cm AC=24cm

証明

△ABC と △CBD において,

∠ABC=∠CBD(共通) …①

AB:CB=45:30=3:2 …②

CB:DB=30:20=3:2 …③

①,②,③より,二組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しいから,

△ABC∽△CBD

また,相似比は AB:CB=AC:CD=3:2 より,

AC:CD=3:2

AC:16=3:2 だから AC=24cm

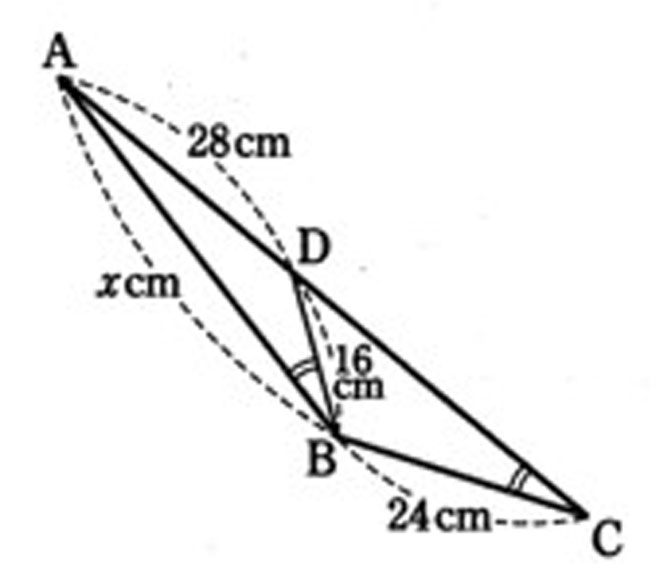

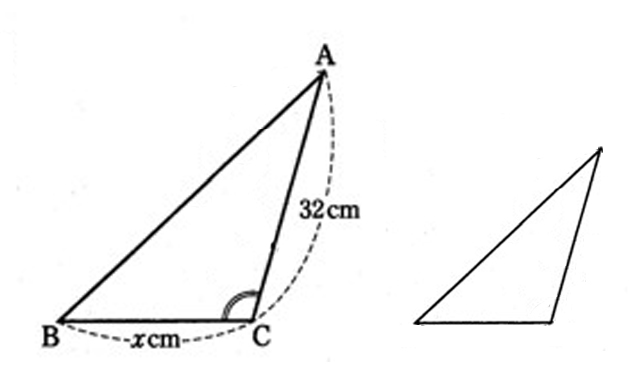

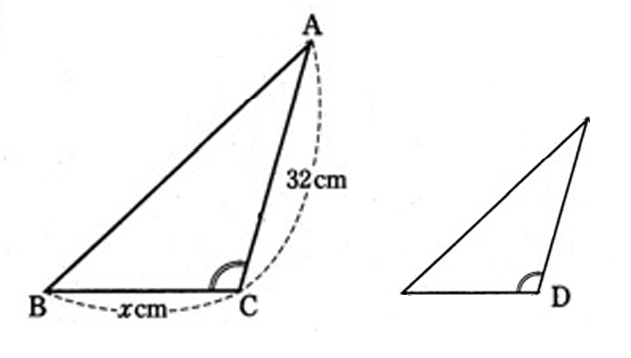

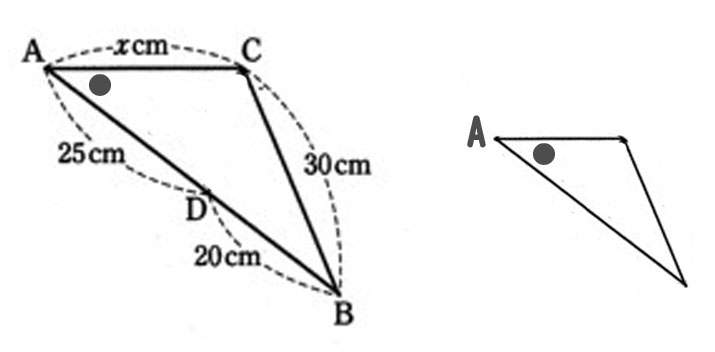

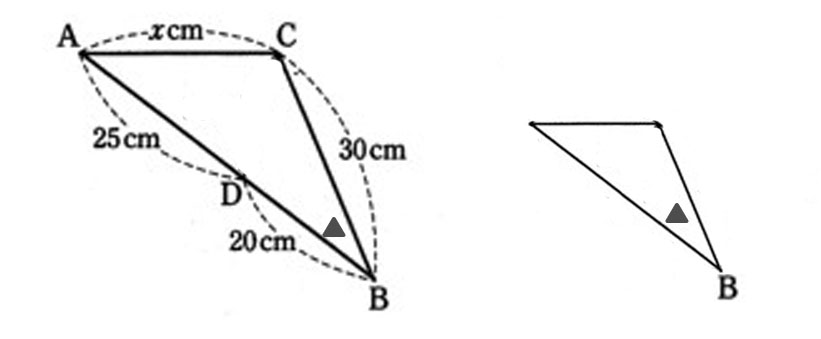

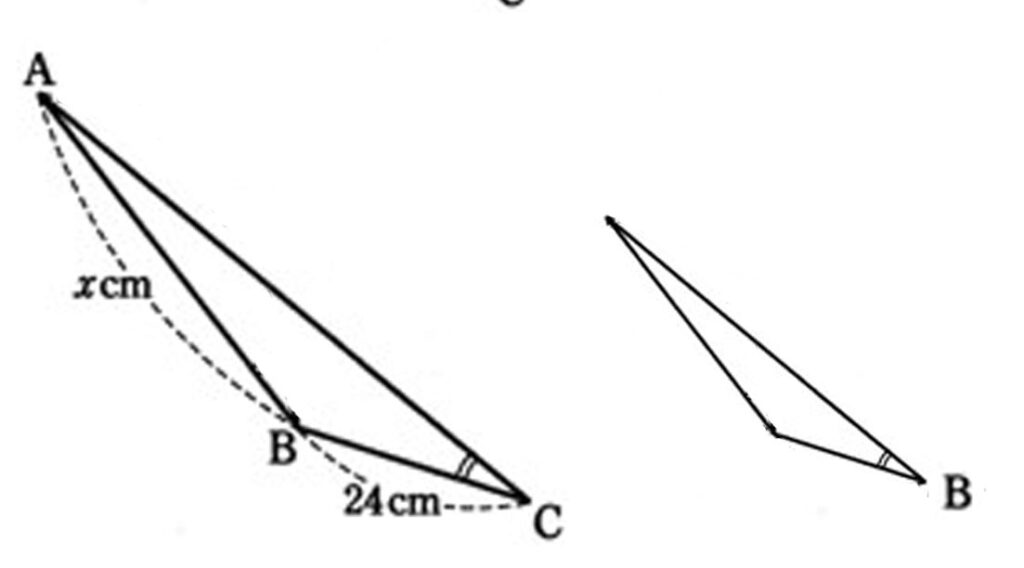

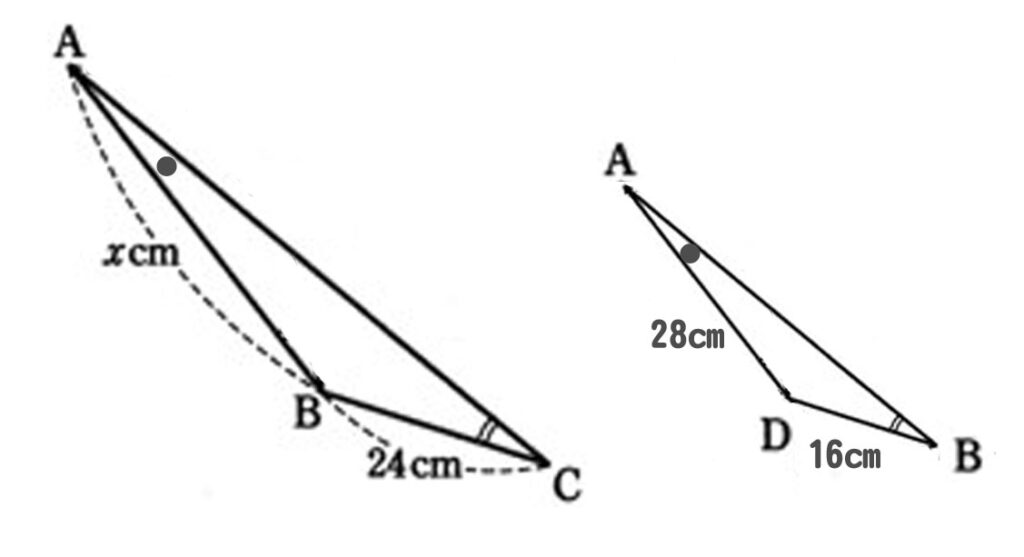

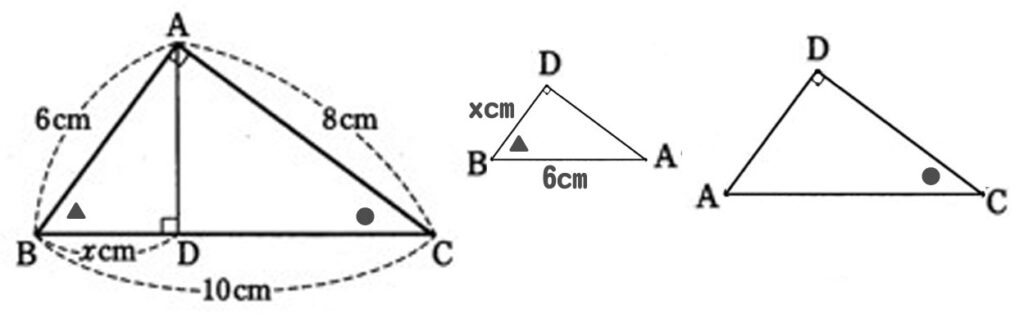

【問題2】

相似決定の図を描いて、証明して、ABの長さを求めよ。

1)大きい三角形を写す(△ABC)

2)小さい三角形を、向きをそろえて写す

仮定から∠ACBと∠ABD(∠DBA)が同じ大きさ。

∠Aは共通。

これで、2角がそれぞれ等しいから、△ABC∽△ADB

3)相似比を求めて、ABの長さを出す。

相似比は、BC:DB=24:16=3:2

よって、AB:28=3:2

AB(x)=42cm

4)証明

△ABCと△ADBで、

∠ACB=∠ABD (仮定) …①

∠BCA=∠DAB (共通) …②

①、②より2角がそれぞれ等しいから、

△ABC∽△ADB

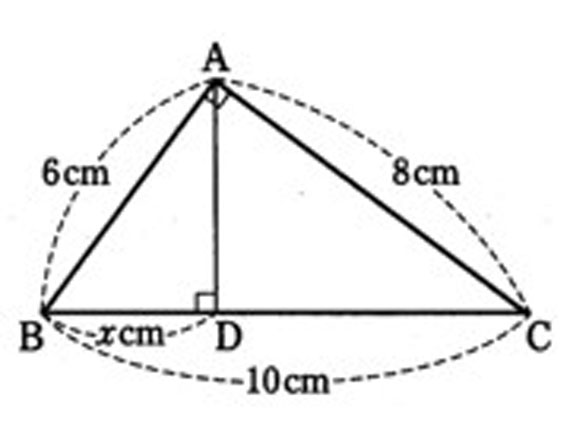

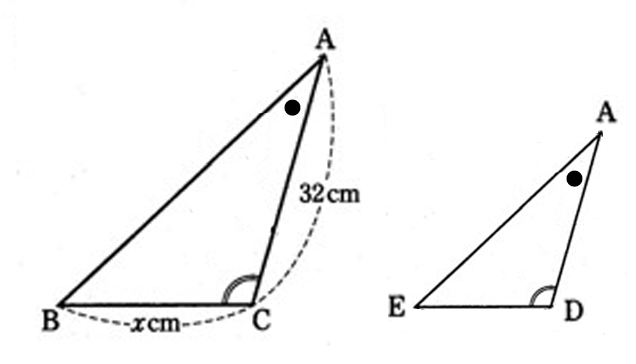

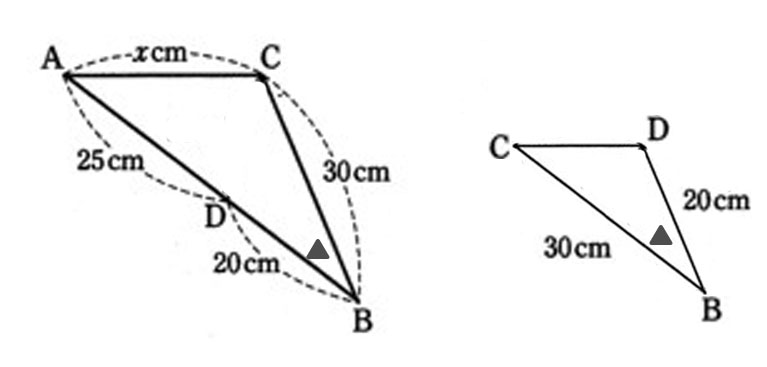

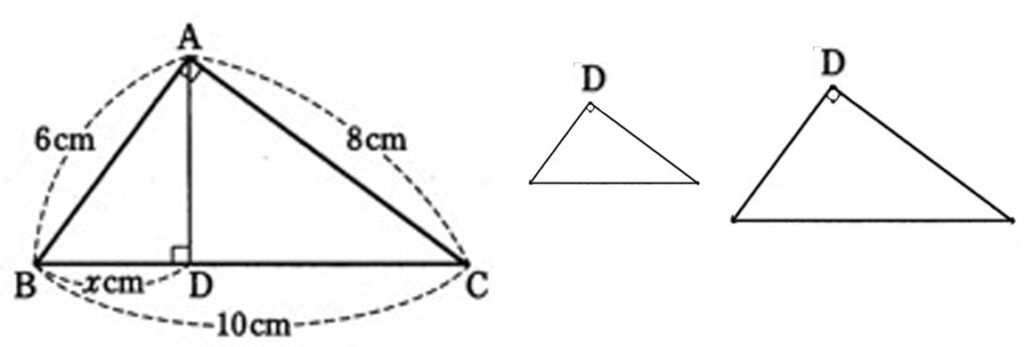

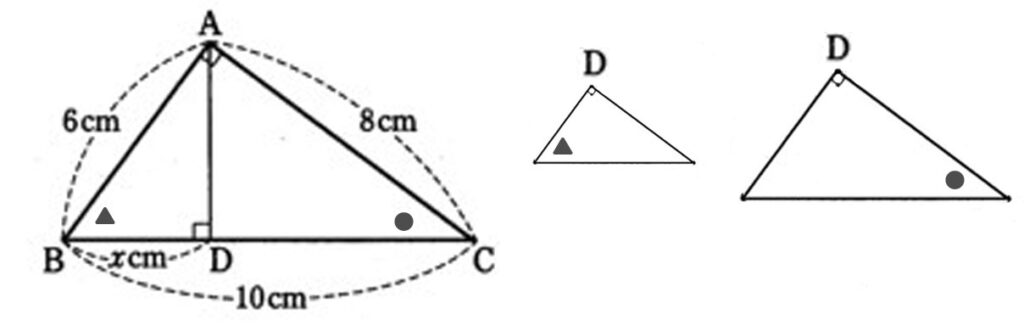

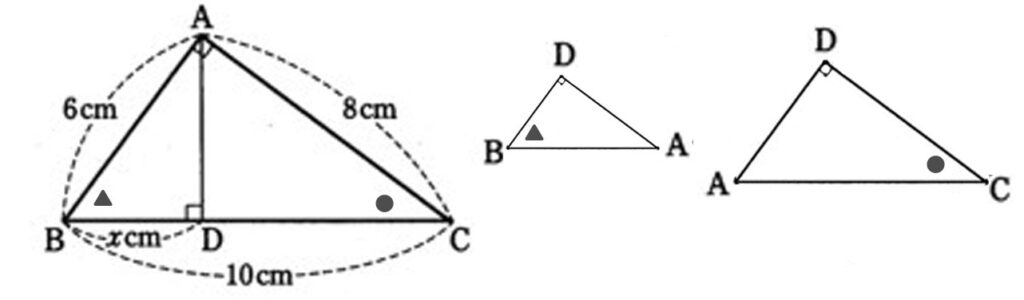

【問題3】

相似決定の図を描いて、証明して、BDの長さを求めよ。

1)大きい三角形を写す(△ABC)

2)小さい三角形を、向きをそろえて写す

90°が3個所にあるので、△ABCと相似になる候補は2つある。

△ABCを小さくして、2つの三角形を描く。

小型の三角形は、左下の角が元の三角形の∠Bと共通で、∠Bとなり、

2角がそれぞれ等しいから相似。

中型の三角形は、右下の角が元の三角形の∠Cと共通で、∠Cとなり、

2角がそれぞれ等しいから相似。

△ABC∽△DBA (2角がそれぞれ等しい)

△ABC∽△DAC (2角がそれぞれ等しい)

3)相似比を求めて、ABの長さを出す。

△ABC∽△DBAの相似比はBC:BA=10:6=5:3

よって、6:DB=5:3 DB(x)=3.6cm

4)証明

△ABCと△DBAで、

∠BAC=∠BDA=90° (仮定) …①

∠ABD=∠DBA (共通) …②

①、②より2角がそれぞれ等しいから、

△ABC∽△DBA