こんにちは、中学生のみなさん、そして保護者の皆様へ。

このブログでは、中学校で学ぶ理科の内容が、実は私たちの生活とどのように関わっているのかを、親子で一緒に楽しめる形でわかりやすく紹介していきます。

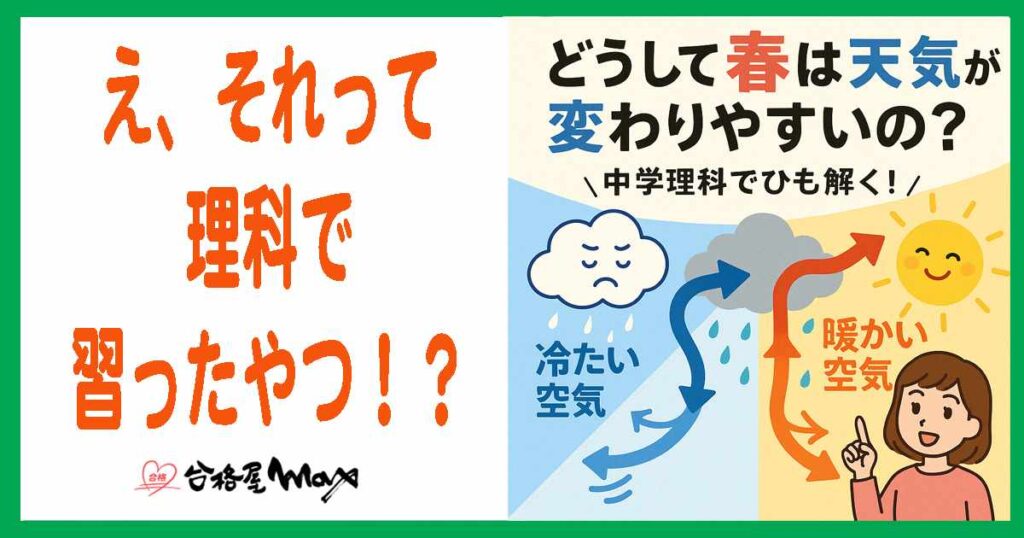

「なぜ電子レンジで温まるの?」「どうして春は天気が変わりやすいの?」

そんな日常の疑問が、実は理科の教科書にしっかり載っているんです。

合格屋マックスでは、単なる暗記ではなく、“習ったことを現実と結びつける力”を育てます。

「あれ? これって習ったやつだ!」と思える発見の連続が、理科をもっと身近で面白くしてくれます。

信頼と実績のある指導で、“わかる楽しさ”をお届けします。

😊「なんだ。簡単じゃん」と感じてもらえたらすごくうれしいです。わかりにくい問題があったら、教えてください。簡単に説明したり、わかりやすい他の方法で、もっと楽に理解が深まります。

「ブログより実際に話しがしたい」「もっといろいろ教えてほしい!」と感じた人は、無料体験や相談に来てください! この先生に相談をすることや習うことができます! 少し勇気を出して、ぜひ一度体験しに来てください! 「わかるって面白い」とか成績が良くなる自分を感じられる日がきます。お問い合わせ・ご質問はこちらです。

# 中学理科で理解する天気のメカニズム

皆さんこんにちは。今日は「天気のメカニズム」について、中学校の理科で学ぶ基礎知識をベースにわかりやすく解説していきます。

「明日の天気はどうなるのだろう?」「台風がなぜあんな進路をたどるのか?」「梅雨前線って実際何なの?」こうした疑問を持ったことはありませんか?実は、私たちが中学校で学んだ理科の知識を思い出せば、多くの気象現象が理解できるのです。

天気予報を見ても専門用語ばかりで難しく感じる方、天気図を見ても何が書いてあるのか分からない方、季節の変化と天気の関係が気になる方に向けて、中学理科レベルの知識で天気の仕組みを徹底解説します。

この記事では、雲の発生から降水の仕組み、台風の進路予想の難しさ、梅雨前線のメカニズム、季節による天気の変化、天気図の読み方まで、日常生活に役立つ気象の知識を基礎から学び直せる内容となっています。

中学校の理科を復習しながら、天気予報をより深く理解できるようになりましょう。あなたも気象予報士のような視点で空を見上げられるようになるかもしれません。

それでは、雲の発生から始まる天気のサイエンスの世界へご案内します。

1. **「雨が降る仕組みが一瞬で分かる!中学理科の知識で解説する雲の発生から降水まで」**

空から雨が降ってくる現象は、私たちの日常に大きな影響を与えますが、そのメカニズムを正確に説明できる人は意外と少ないものです。実は雨が降る仕組みは中学校の理科で学ぶ基本的な知識で十分理解できるのです。

まず雨の元となる雲がどのように発生するかを見てみましょう。地表の水分が太陽熱によって温められ、水蒸気となって上昇します。この現象を「蒸発」と呼びます。上昇した水蒸気を含んだ空気は、高度が上がるにつれて気温が下がっていきます。これは「断熱膨張」によるもので、空気の体積が増えると温度が下がるという物理法則に基づいています。

気温が下がると、空気中に含める水蒸気の量(飽和水蒸気量)も減少します。そして空気中の水蒸気量が飽和水蒸気量を超えると、余分な水蒸気は小さな水滴となって現れます。この現象を「凝結」と呼び、これが雲の正体です。中学校の教科書では水蒸気→水滴という状態変化として登場するポイントです。

雲の中で水滴がさらに集まって大きくなると、やがて空気中に浮かんでいられないほどの重さになります。重力に従って落下を始めたこの水滴が「雨」となるのです。水滴の大きさが1mm未満であれば「霧雨」、それ以上だと一般的な「雨」として観測されます。

雨の強さは雲の発達具合によって変わります。上昇気流が強く、水蒸気の供給が多い場合は積乱雲のような背の高い雲が発達し、激しい雨をもたらします。一方、緩やかな上昇気流による層状の雲からは、長時間にわたる弱い~中程度の雨が降ります。

また気温の違いにより、雪や雹(ひょう)などの異なる形態の降水現象も生じます。雲の中の温度が0℃以下になると水滴は凍結し、雪の結晶となります。これが地上まで解けずに降れば雪となり、途中で溶けると雨になります。

このように雨が降る仕組みは、水の循環と気温の変化という中学理科の基本原理で説明できるのです。天気予報を見るとき、この知識を思い出すと、予報の意味がより深く理解できるようになるでしょう。

2. **「台風の進路予想がなぜ難しい?中学で習った低気圧の知識を活かして天気予報を読み解く方法」**

# タイトル: 中学理科で理解する天気のメカニズム

## 見出し: 台風の進路予想がなぜ難しい?中学で習った低気圧の知識を活かして天気予報を読み解く方法

台風の進路予想が外れることがよくあります。気象庁の発表する予報円が大きい理由や、進路が急に変わる理由には科学的な背景があるのです。実は中学校で学んだ気象の基礎知識を思い出せば、天気予報をより深く理解できるようになります。

低気圧である台風の進路予想が難しい最大の理由は「偏西風」と呼ばれる上空の風の流れにあります。中学理科で習った通り、偏西風は地球の自転によって生じる西から東へ吹く風で、その蛇行が台風の進路に大きく影響します。

台風は基本的に高気圧の周りを回るように進みます。夏から秋にかけて日本付近に停滞する太平洋高気圧の縁に沿って北上し、その後偏西風に流されて東へ向かうパターンが典型的です。しかし、高気圧の勢力や位置が日々変化するため、台風の進路予想は複雑になります。

天気図で見るべきポイントは、台風の周囲にある高気圧の配置です。特に秋の台風では、「秋雨前線」の位置も重要な要素となります。前線に沿って台風が進む傾向があるため、前線の動きを把握することで進路の予測精度が上がります。

また、台風自体も「自己誘導効果」と呼ばれる現象で進路が変わることがあります。台風の周囲の風の流れが複雑に相互作用し、予想外の方向へ進むケースです。これは中学で学ぶコリオリの力や気圧傾度力といった概念と関連しています。

気象庁の台風情報で表示される「予報円」は、こうした不確実性を考慮した確率的な表現です。円が大きいほど予測の不確実性が高いことを示しています。中心から70%の確率で台風の中心が通過する範囲を示しているので、円の大きさ自体が予報の信頼度を表しているのです。

台風情報を見るときは、瞬間的な風速だけでなく「暴風域」と「強風域」の広がりにも注目しましょう。台風の中心から離れていても、広範囲に強い風が吹くことがあります。これは中学理科で学んだ「気圧と風の関係」の応用で、気圧差が大きいほど風が強くなるという原理に基づいています。

日常的に天気予報をチェックする際、単に明日の天気を確認するだけでなく、周辺の高気圧や前線の動きまで意識すると、天気の変化をより正確に予測できるようになります。天気図の読み方は中学理科の教科書に載っている基本を応用するだけで十分です。

気象予報士でなくても、中学理科レベルの知識を活かすことで、台風接近時の備えをより的確に行えるようになるでしょう。自分自身で天気図を読み解く習慣をつけることは、防災意識を高めることにもつながります。

3. **「梅雨前線のメカニズムを中学理科レベルで完全解説!気象予報士も使う基礎知識とは」**

梅雨前線は日本の初夏を特徴づける重要な気象現象です。この前線が発生すると、長期間にわたって雨の日が続き、私たちの生活に大きな影響を与えます。しかし、なぜ梅雨前線が発生するのか、そのメカニズムを正確に理解している人は意外と少ないのではないでしょうか。

梅雨前線の正体は、南からの暖かく湿った空気(オホーツク海気団)と北からの冷たい空気(太平洋気団)がぶつかることで形成される停滞前線です。中学理科で学ぶ「前線」の典型例といえるでしょう。この二つの性質の異なる空気がぶつかると、暖かい空気は密度が低いため冷たい空気の上に乗り上げます。

この上昇する暖かく湿った空気が冷やされることで水蒸気が凝結し、雲が発生します。そして雨となって地上に降り注ぐのです。梅雨前線が「停滞」するのは、南北からの空気の勢力がほぼ均衡状態になるためです。このバランスが崩れると前線は移動を始め、梅雨が明けることになります。

気象予報士が梅雨前線の動きを予測する際に注目するのが、500hPa面の高度分布です。これは中学理科で言えば「上空の気圧配置」に相当します。この高度が等高線として表された天気図を見ると、梅雨前線の位置や動きを予測できるのです。

また、梅雨前線による雨の強さは、前線付近の水蒸気量と上昇気流の強さによって決まります。特に日本海から湿った空気が流れ込む「西高東低」の気圧配置になると、梅雨前線の活動が活発になります。これは中学校で学ぶ「気圧配置と風の関係」の応用例です。

梅雨前線による大雨は、時に災害をもたらすこともあります。中学理科で学ぶ気象の基礎知識は、防災の観点からも非常に重要です。気象庁が発表する警報や注意報の意味を正しく理解し、適切な行動をとるためにも、梅雨前線のメカニズムを理解しておくことは有益です。

実は気象予報士が日々の予報作業で使用している知識の多くは、中学理科の教科書に載っている基本原理の応用に過ぎません。難しい専門用語や複雑な数式を使わなくても、中学理科の知識を正確に理解していれば、梅雨前線のメカニズムは十分に説明できるのです。

<本IDで使用。他は未使用>

4. **「なぜ春は天気が変わりやすい?中学生でも理解できる季節変化の科学的根拠」**

# タイトル: 中学理科で理解する天気のメカニズム

## 4. なぜ春は天気が変わりやすい?中学生でも理解できる季節変化の科学的根拠

春は一日の中で晴れたり雨が降ったりと目まぐるしく天気が変化する季節です。「朝は快晴だったのに、昼には雨が降り出し、夕方には再び晴れ間が見える」という経験をした人も多いのではないでしょうか。この春特有の変わりやすい天気には、中学校の理科で学ぶ気象の基本原理が関係しています。

春の天気が変わりやすい最大の理由は「寒気と暖気のせめぎ合い」にあります。冬の間に冷え込んだ大気と、徐々に強くなる太陽光による暖かい空気が入り混じることで、大気の状態が不安定になるのです。

気象学的には、冬から春にかけて日本付近を支配していた西高東低の気圧配置が崩れ始め、南からの暖かく湿った空気と北からの冷たい空気がぶつかり合う前線が形成されやすくなります。この前線の通過に伴って、天気が短時間で変化するのです。

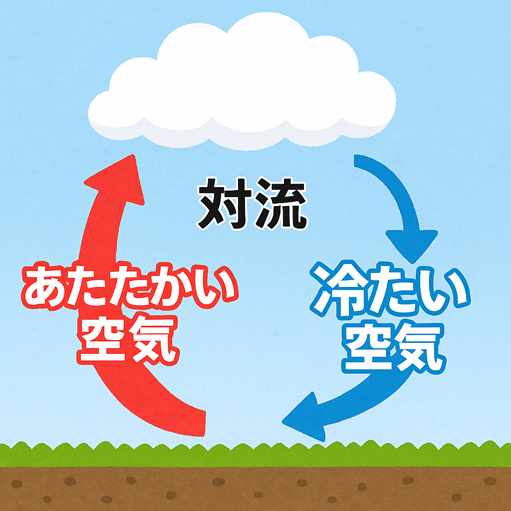

さらに、春は上空に寒気が残っていることも多く、下層の暖かい空気との温度差が大きくなります。中学理科で学ぶ「対流」の原理を思い出してください。暖かい空気は上昇し、冷たい空気は下降します。この上昇気流が強まると積乱雲が発達し、にわか雨や雷雨を引き起こすのです。

また春は「気温の日較差」が大きいことも特徴です。昼間は太陽光で地表が温められますが、夜になると放射冷却で急速に冷え込みます。この温度変化が局地的な気圧の変化を生み、風や雲の発生につながります。

一方で夏になると太平洋高気圧が強まり、安定した天気が続くようになります。冬は西高東低の気圧配置が安定するため、晴れの日が多くなります。つまり春と秋は、こうした安定した気圧配置の「はざま」にあたり、気象システムが入れ替わる過渡期なのです。

理科の授業で学ぶ「気団」の知識も役立ちます。春は「シベリア気団」の勢力が弱まり、「小笠原気団」や「揚子江気団」の影響が強まる時期。複数の気団の影響を受けるため、天気が変わりやすくなるのです。

日本気象協会のデータによれば、特に4月から5月にかけては前線の通過頻度が高く、天気予報の的中率も他の季節と比べてやや低くなる傾向があります。それほど春の気象は複雑で予測が難しいのです。

春の天気の変わりやすさは、自然の営みの一部であり、桜の開花や農作物の生育にも重要な役割を果たしています。中学理科の知識を活用すれば、毎日の天気変化も科学的な視点で楽しく観察できるようになるでしょう。

5. **「気象庁のデータが読める!中学理科の天気図の見方を復習して天気予報の精度を上げる技術」**

# タイトル: 中学理科で理解する天気のメカニズム

## 見出し: 5. **「気象庁のデータが読める!中学理科の天気図の見方を復習して天気予報の精度を上げる技術」**

気象庁が公開している天気図は、私たちが自分で天気を予測するための強力なツールです。中学校の理科で学んだ基礎知識を思い出せば、プロが作成した天気図から多くの情報を読み取ることができます。

まず天気図の基本要素である「等圧線」に注目しましょう。等圧線は気圧が同じ場所を結んだ線で、線と線の間隔が狭いほど風が強いことを示します。特に台風や発達した低気圧の周辺では等圧線が密集していることが特徴です。

高気圧と低気圧の見分け方も重要です。高気圧は時計回りに風が吹き出し、一般的に晴れた天気をもたらします。一方、低気圧は反時計回りに風が吹き込み、雲や雨をもたらすことが多いのです。気象庁の天気図では高気圧は「H」、低気圧は「L」で表記されています。

前線の理解も欠かせません。寒冷前線は進行方向に対して鋸の歯のような記号で表され、通過すると急激に気温が下がり、激しい雨や雷を伴うことがあります。温暖前線は半円形の記号で表され、ゆっくりと雨が降り続き、通過後は気温が上昇します。停滞前線は寒冷前線と温暖前線の記号が交互に描かれ、長期間にわたって雨が続くサインです。

実際の天気予報の精度を上げるには、気象庁が公開している「アメダス」のデータも活用しましょう。全国約1,300カ所の観測所から気温、降水量、風向・風速、日照時間などのリアルタイムデータが提供されています。これらのデータと天気図を組み合わせることで、より正確な天気予測が可能になります。

さらに、気象衛星「ひまわり」の画像も有効活用できます。雲の動きから低気圧や前線の発達具合、台風の進路なども予測できるようになります。気象庁のウェブサイトでは、これらの最新データがすべて無料で公開されています。

中学理科の知識と気象庁の公開データを組み合わせれば、誰でも天気予報の「読み」が格段に向上します。天気に左右される旅行計画や屋外イベントの前には、ぜひ自分の目で天気図を確認する習慣をつけてみてください。

-1024x538.jpg)

勉強に取りかかれない中学生へ!-1024x538.jpg)

中2から英語が伸びる-1024x538.jpg)