このブログシリーズでは、小学生がつまずきやすい算数の単元をテーマに、ご家庭でも実践できる教え方のヒントや、考える力が育つ声かけの工夫を紹介しています。

どれもマックスの算数教室で実際に使っている考え方・説明の仕方ばかりですので、「家で教えるときにどうすればいいの?」という保護者の方にも安心して活用いただけます。

「計算のルールを覚える」だけでなく、「意味を理解して、使える力にしていく」ことが、この時期の算数ではとても大切です。

お子さんの「できた!」「わかった!」を引き出すヒントがきっと見つかります。

「わり算の筆算」が得意になるだけで、算数の未来が変わる!

~今こそ身につけたい、計算力と“自信”の土台づくり~

小学校4年生の算数で、多くの子が「ちょっと面倒」「難しくなってきたかも」と感じやすいのがわり算の筆算です。

でも、ここをしっかり乗り越えることで、算数がグッと楽になり、将来の数学への“得意意識”につながります。

◆「面倒」になりやすい理由と今こそ身につけたい理由

わり算の筆算は、手順が多くて時間もかかるため、「面倒」と感じやすい単元です。

特に今の段階では「わる数」が1桁なので、まだ取り組みやすいのですが、この時期に理解と練習が不十分なままだと、以桁数が増えた、例えば「4桁÷2桁」の問題などで急激なブレーキがかかってしまいます。

今こそ、筆算の基礎を丁寧に積み重ねる絶好のタイミングです。

◆「計算ができる」とは、“止まらずに進めること”

「時間をかければできるんですが…」という声もよく聞かれます。

けれど算数の計算力とは、途中でペンが止まらずに、考えながらもテンポよく進められる力のこと。

安心してください。計算は“才能”ではなく“慣れ”です。

毎日のちょっとした練習で、どのお子さんも必ずスラスラできるようになります。

◆ ご家庭でのサポート:こうすればうまくいく!

🔸 ステップ1:短時間でOK!5問だけ筆算練習

まずは1日5問から。練習量よりも「毎日やること」が力になります。 やり方は後述。

【例題】

- ① 84 ÷ 4

- ② 96 ÷ 3

- ③ 72 ÷ 6

- ④ 65 ÷ 5

- ⑤ 49 ÷ 7

✅ 「今日はここまで解けたね!」と、小さな達成を一緒に喜びましょう。

🔸 ステップ2:タイムチャレンジ(3分以内)

「時間内にやってみよう!」という感覚で、ゲームのように取り組むのもおすすめです。

【タイムチャレンジ問題】

- ① 81 ÷ 9

- ② 56 ÷ 7

- ③ 63 ÷ 3

- ④ 48 ÷ 6

- ⑤ 90 ÷ 5

- ⑥ 36 ÷ 4

- ⑦ 42 ÷ 6

- ⑧ 54 ÷ 9

✅ 時間はかっても「間違えた=ダメ」ではありません。「前より速く・正確に」成長を感じさせる声かけが効果的です。

◆ 親子で実感!成功体験が伸びる力に変わる

先日、ある生徒が「筆算が苦手で時間がかかる…」と話していました。

そこで毎日3分、5問だけの練習に取り組んでもらったところ、1週間後には「前よりすらすらできる!やればできるかも」と笑顔で話してくれました。

このような小さな成功体験が、「やればできる」「やってみよう」という気持ちを育ててくれます。

◆ こんな声かけで、子どもは伸びます!

保護者の方ができるサポートは、「答えを教えること」ではなく、「考え方に寄り添うこと」です。

- 「どこで止まったのか、教えてくれる?」

- 「商を立てるとき、何を考えてた?」

- 「おっ!今日は前より速いね!」

こうした声かけが、“自分で考える力”と“自信”につながります。

わり算の筆算方法

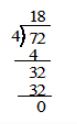

72 ÷ 4 をていねいに解いてみよう!

わり算の筆算が苦手なお子さんも、「どこを見て、何をするか」を順番にたどっていけば、必ずできるようになります。今回は「72 ÷ 4」を一緒にていねいに解いてみましょう。

ステップ①:7の中に4が何回入るかを考える

まず、左の「7」を見ます。7の中に4は何回入るかを考えましょう。

答えは1回ですね。7の上に「1」を書きます。

ステップ②:かけ算して、引き算する

次に、4 × 1 = 4 の答えを「7」の下に書きます。

そして、7 − 4 = 3 をします。

このとき、引き算の結果が「わる数(4)より小さい」ことを確認します。

ステップ③:「2」を下におろす

今度は、右の位の「2」を下におろして「32」にします。

ステップ④:32の中に4が何回あるかを考える

32の中に4は何回入るでしょうか?

→ 答えは8回です。「2」の上に「8」を書きましょう。

ステップ⑤:かけ算して、もう一度引き算

4 × 8 = 32 の答えを下に書き、32 − 32 = 0 を計算します。

最後が「0」になれば、わり切れたということですね!

答え:18

おうちでの声かけのポイント

「最初に見るのはどの数字かな?」

「商を立てるってどういうこと?」

「なぜ引き算をするのかな?」

といった声かけで、手順と意味を一緒に確認することが、理解を深めるカギです。

「わり算は苦手かも…」というお子さんも、1問ずつていねいに進めることで、しっかり理解できるようになります。

わり算の本当の意味、ちゃんと伝えられていますか?

わり算を習い始めるとき、「10 ÷ 2 は?」と聞かれたら、たいていの子はこう習います。

「10を2つに分けると、1つは5だよ。」

もちろん、これも立派なわり算の考え方のひとつです。

でも実は、これから先、小学校の文章問題や中学での応用問題を考えると、もうひとつの考え方がとても大切になってきます。

🔸 本当によく使う考え方は…?

「10の中に2は何回ある?」

この考え方です。

例えば…

🍎「りんごが10こあります。1人に2こずつ配ると、何人に配れるでしょうか?」

この問題、まさに「10の中に2が何回あるか」を考える問題ですよね。

🔸 今から“数の中にいくつあるか”で考えるクセを

小学校のわり算は、最初は「分ける」ことに意識が向きがちですが、実際に問題を解くときに役立つのは、

「〇の中に、△はいくつあるか?」

という視点です。

これが身についている子は、文章問題にも強くなり、式も自然に立てられるようになります。

🔸 計算練習のときから意識して

計算ドリルをしていると、つい「機械的に答えを出す」ことが目標になってしまいがちですが、

そのときこそ、ちょっと声をかけてあげてください。

「それって、〇の中に△がいくつあるってこと?」

「この式、何を聞かれてるのかな?」

こうした声かけをするだけで、お子さんの中で「意味ある計算」に変わります。

🔸 文章問題に強い子を育てるために

わり算は、「分ける」だけじゃなく「いくつあるかを調べる」計算です。

この“中にいくつあるか”の感覚を、計算練習の段階からしっかり持っている子は、

高学年になっても、文章問題をすらすら解く力が育ちます。

マックスでは、計算のテクニックだけでなく、

「式の意味を理解しながら解く」ことを何より大切にしています。

ぜひご家庭でも、わり算の意味に少し目を向けて、

お子さんの「考える力」を一緒に育てていきましょう。

◆ まとめ:わり算の筆算は「未来の得意」をつくるチャンス!

筆算の力がつくと、算数の授業がぐんと楽になります。さらに、「自分はできる」という前向きな気持ちが、中学・高校での数学への好影響にもつながります。

マックスの算数教室では、ただ正解を教えるのではなく、考えることを楽しめる子を育てる指導を大切にしています。

一人ひとりのつまずきを見逃さず、「わかった!」の積み重ねで学びの自信を育てています。

ぜひご家庭でも、1日5分の練習と「一緒に頑張る」気持ちで、お子さんの成長を応援してみてくださいね。

😊「なんだ。簡単じゃん」と感じてもらえたらすごくうれしいです。わかりにくい問題があったら、教えてください。簡単に説明したり、わかりやすい他の方法で、もっと楽に理解が深まります。

「ブログより実際に話しがしたい」「もっといろいろ教えてほしい!」と感じた人は、無料体験や相談に来てください! この先生に相談をすることや習うことができます! 少し勇気を出して、ぜひ一度体験しに来てください! 「わかるって面白い」とか成績が良くなる自分を感じられる日がきます。お問い合わせ・ご質問はこちらです。

算数教室_小4わり算の筆算.jpg)